Evenki hydronyms of the upper reaches of the Aldan River

Количество страниц: 11 с.

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Эвенкийский язык,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Языкознание.

Варламов, А. Н. Эвенкийские гидронимы верховьев р. Алдан / А. Н. Варламов, Ю. А. Варламова ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. - 2022. - N 4 (84). - С. 67-77.

DOI: 10.25587/SVFU.2022.70.56.008

Количество страниц: 8 с.

- Эвенкийский язык > Общие сведения о языке,

- Учимся говорить на языках народов Севера > Эвенкийский язык > Языкознание,

- Языки народов Якутии > Эвенкийский язык > Общие сведения о языке,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Эвенкийский язык,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Языкознание.

Стручков, К. Н. Эвенкийский язык: современные проблемы функционирования и перспективы развития / К. Н. Стручков ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН // Коренные малочисленные народы Российской Федерации: проблемы, приоритеты и перспективы развития в трансформирующемся обществе / редакционная коллегия: С. М. Баишева (автор предисловия), А. Г. Томаска ; рецензенты: У. С. Борисова, Н. И. Данилова. - Якутск : ИГИиПМНС СО РАН, 2019. - С. 162-168

Количество страниц: 5 с.

- 1. Народы и культуры Северной Азии в контексте научного наследия Г. М. Василевич: сборник научных статей, 2020

- 2. Николаев Егор Револьевич. О тунгусо-маньчжурских заимствованиях в лексико-тематической группе "Пища" в якутском языке (по лексикографическим материалам) = On the tungus-manchu borrowings of the lexical-thematic group "Food" in the yakut language (based on lexicographic materials)

- 3. Санникова Яна Михайловна. Традиционные хозяйственные занятия коренного населения Анабарского региона Якутии на рубеже XX - XXI вв. в контексте исследования культурного ландшафта = Traditional economic activity of the indigenous population of the Anabar region of Yakutia at the turn of the XX-XXI centuries in the context of cultural and landscape research

- 4. Бойтунова Светлана Иннокентьевна. Истоки книжности народов Севера (1812 - XX в.): историческая реконструкция = The origins of the bookishness of the North peoples (1812-1917): historical reconstruction

- 5. Максимова Саргылана Васильевна, Бойтунова Светлана Иннокентьевна. Культурный код этнолога Уллы Йохансен в дарственной коллекции Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) = Ethnologist Ulla Johansen's cultural code in the donation collection of the National library of the Republic of Sakha (Yakutia)

- 6. Петров Пантелеймон Пантелеймонович. Загадочная "Земля якутского дворянина": история одной карты Северо-Востока Азии и Аляски (XVIII в.) = Mysterious “Land of the yakut nobleman": the history of a map of Northeast Asia and Alaska (XVIII centure)

- 7. Курилов Гаврил Николаевич. Отражение в языке юкагиров одной из древних культурных традиций = Language in the disclosure of one of the cultural traditions of the ancient yukagirs

- 8. Дьячковский Федор Николаевич. Семантическое освоение якутских слов в говорах эвенков Якутии (на материале "Эвенкийско-русского словаря" А. Н. Мыреевой) = Semantic adaptation of yakut words in evenki dialects in Yakutia (illustrated by A.N. Myreeva's Evenki-Russian Dictionary)

- 9. Кузьмина Раиса Петровна. Концептуализация жалости в эвенской языковой картине мира = Conceptualization of pity in even’s language picture of the world

- 10. Федорова Айталина Родионовна. О некоторых представлениях народов циркумполярного мира о мамонте = About some ideas of the peoples of the circumpolar world about the mammoth

- 11. Ушницкая Наталья Юрьевна. Глаголы перемещения в эвенкийской языковой картине мира = Overcoming space in the evenk language picture of the world

- 12. Унру Софья Александровна. Персонажи современного необрядового фольклора эвенков = Characters of modern non-ritual folklore of the evenks

- 13. Варламов Александр Николаевич. Образ лося в мировоззрении и фольклоре тунгусо-маньчжурских народов: к вопросу о ранней истории тунгусов = The image of a moose in the worldview and folklore of tungusmanchu peoples: on the question of earlier history of tungus

- 14. Варламова Юлия Александровна, Варламов Александр Николаевич. Сибирь" в эвенкийском фольклоре: к вопросу об этимологии топонима = "Siberia" in the evenki folklore: to the question of etymology of toponym

- 15. Варламова Юлия Александровна, Дьяконова Мария Петровна. Об эвенкийском космониме "Чапактэ - территория беличьих гнезд" в обозначении созвездия "Плеяды" = About the evenki cosmonym "Chapakte - territory of squirrel nests" in the designation of the constellation "Pleiades"

- 16. Орлов Владимир Афанасьевич. Установка для измерения зенитно-азимутальных координат осей широких атмосферных ливней космических лучей: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, 1973

- 17. Яковлева Капитолина Максимовна, Михайлова Саргылана Михайловна. Растительный орнамент в якутских украшениях: красота со смыслом = Floral ornament in yakut jewelry: beauty with meaning

- 18. Слепцова Айталина Алексеевна. Изделия из кости в якутских погребениях = Bone products in yakut burials

- 19. Романова Екатерина Назаровна, Октябрьская Ирина Вячеславовна. Тренды российской этнографии XX в.: Г. М. Василевич и ее вклад в методологию этнографического сибиреведения = Trends in russian ethnography of the XXth century: G. M. Vasilevich and her contribution to the methodology of ethnographic studies of Siberia

- 20. Баишева Саргылана Макаровна. Этнические особенности пространственного развития коренных малочисленных народов Севера прибрежной части якутской Арктики = Ethnic features of the spatial development of the indigenous peoples of the coastal part of the yakut Arctic

- 21. Попова Наталья Иннокентьевна. Национальный институт в регионе: традиции, современные исследования и перспективы развития = The national institute in the region: traditions, modern research and development prospects

- 22. Андреева Тамара Егоровна. Тунгусоведение в институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера: этапы истории и перспективы развития = Tungusology in the institute for humanities research and indigenous studies of the North: stages of history and development prospects

- 23. Акимова Валентина Семеновна. Вклад Г. М. Василевич в типологизацию эвенкийского (тунгусского) кафтана = G. M. Vasilevich’s contribution то the typologization of the evenki (tungussky) caftan

- 24. Варавина Галина Николаевна. Календарная культура северных общностей: традиции, обрядность, символика (на примере эвенов и эвенков) = Calendar culture of northern communities: traditions, rituals, symbols (using the example of evens and evenks)

- 25. Курилова Самона Николаевна. Наименования оленя в языке тундровых юкагиров = Names of the reindeer in tundra yukaghir

- 26. Жукова Людмила Николаевна. Средства передвижения у юкагиров: лодки (традиции и современность) = Yukagir boats: traditions and modernity

- 27. Бравина Розалия Иннокентьевна. Самодийский след в якутской культуре = Samodian trace in yakut culture

- 28. Прокопьева Александра Николаевна. Костяные гребни кулун-атахской культуры Якутии = Bone combs of the kulun atakh culture of Yakutia

- 29. Ушницкий Василий Васильевич. Этапы заселения предками эвенков территории Якутии = The stages of settlement by the ancestors of the evenks of Yakutia

- 30. Алексеева Сардаана Анатольевна, Долгунова Карина Юрьевна. Югюлятцы Вилюйского улуса Якутии: проблемы этногенеза и этнической истории = Yugulyats of Vilyui district of Yakutia: problems of ethnogenesis and ethnic history

- 31. Сулейманов Александр Альбертович. Научное изучение юкагиров Якутии в 1980 е годы = The scientific study of the yukaghirs of Yakutia in 1980-ies xx century

- 32. Петров Пантелеймон Пантелеймонович. Один пример арендных отношений между тунгусским родом и золотопромышленниками (вторая половина XIX в.) = One example of the rental relationship between the tunguska clan and gold miners (the second half of the XIX century)

- 33. Васильев Валерий Егорович. К терминам "Шаман" и "Кам" у тунгусов и тюрков: опыт лингвистических и этнографических параллелей между эвенками и саха = То the terms “Shaman" and "Kam" among tungus and turks: experience of linguistic and ethnographic parallels between evenks and sakha

- 34. Саввинов Павел Олегович. Сохранение культурно-национальной идентичности якутских эмигрантов = Preservation of the cultural and national identity of yakut emigrants

- 35. Яковлева Маргарита Прокопьевна. Классификация мифологических персонажей в эвенкийских героических сказаниях Н. Г. Трофимова = Classification of mythological characters in the evenk heroic tales by N.G. Trofimov

Филиппова, В. В.

Эвенкийское население Хатанго-Анабарского региона: динамика численности и расселения в XX-XXI вв. / Филиппова В. В. ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН // Народы и культуры Северной Азии в контексте научного наследия Г. М. Василевич : сборник научных статей / ответственный редактор Л. И. Миссонова ; редакционная коллегия: А. Н. Варламов, Н. И. Данилова, Е. Г. Маклашова [и др.] ; рецензенты: Т. В. Аргунова, Т. Г. Басангова, В. Н. Давыдов ; ответственный за выпуск М. П. Дьяконова. - Якутск : ИГИиПМНС СО РАН, 2020. - С. 162-166. - DOI: 10.25693/Vasilevich.2020.029

DOI: 10.25693/Vasilevich.2020.029

Количество страниц: 10 с.

The author gives the description the Even toponymics in the territory of Yakutia and the Magadan area in linguistic, sociolinguistic and ethnographic aspects. The basic idea of article consists what even a considerable quantity of geographic names of the Even origin in the areas where the Evens live nowadays cannot support the written form of the Even (tungus) by origin, their part of them are more ancient, than the Even geographic names, and the names of villages in the residing areas of the Evens are borrowed from other languages or have Russian origin.

Бурыкин, А. А. Эвенская топонимика в системе комплексных лингвистических, социолингвистических и этнографических исследований=The Even toponymics in the system of complex linguistic, sociolinguistic and ethnographic researches / А. А. Бурыкин // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2011. – N 1 (2). – С. 70-78.

Количество страниц: 6 с.

Багдарыын Ньургун Сюлбэ уола, Эвенские географические термины в топонимии бассейна реки Колымы / Багдарыын Ньургун Сюлбэ уола // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2020. – Т. 13, N 9. – С. 150-155. – DOI: 10.30853/filnauki.2020.9.26.

DOI: 10.30853/filnauki.2020.9.26

Количество страниц: 10 с.

Лиморенко, Ю. В. Эвенское предание "Кукуюр и дьаланкыр" и сюжетика хосунных преданий = The Even Legend "Kukuyur and Dalankyr" and the Plot of the Khosun Legends / Ю. В. Лиморенко // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2020. — N 4 (33). — C. 115-124. — DOI: 10.25693/SVGV.2020.33.4.0013.

DOI: 10.25693/SVGV.2020.33.4.0013

Количество страниц: 8 с.

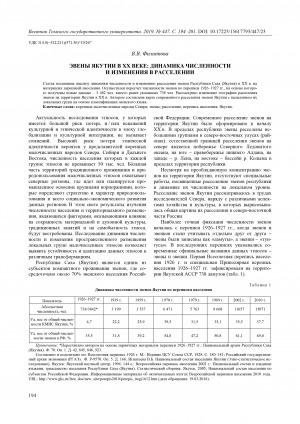

Филиппова, В. В. Эвены Якутии в ХХ веке: динамика численности и изменения в расселении / В. В. Филиппова // Вестник Томского государственного университета. – 2019. – N 447, октябрь. – С. 194-201. – DOI: 10.17223/15617793/447/23.

DOI: 10.17223/15617793/447/23

Количество страниц: 6 с.

Баранов В. В. Эволюция глобальной палеогеографии и палеобиогеографии от позднего триаса до поздней юры по замковым брахиоподам / Валерий Баранов, Виталий Гриненко // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России : материалы X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 08–10 апреля 2020. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2020. – С. 15-20.

Количество страниц: 10 с.

- Якутская художественная литература: от истоков до современности > Литературоведческие исследования якутской литературы > Художественная проза,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

The aim of this article is to study the artistic representation of the experience of incorporating a person into various spaces, which is revealed in the works of Yakut writers V.V. Yakovlev and N.A. Luginov. In particular, the specificity of the human-Sakha landscape consciousness, reflected in the opposition of the geo-ethical images of Alas and the city, is revealed. The attempt to comprehend these iconic geo-poetic images through the projection of the relations of Earth and Heaven is formed by the historical and cultural ideas of the people about the earth as a woman's body (lye Sir), and is also due in part to studies of literary scholars and cultural scientists about the city as a heavenly image. The author presents a rather interesting literary interpretation, made with respect to the urban text in the context of the Yakut prose of the 70-80s. Twentieth century'. The author's research focuses on the character of the personification of geo-ethical images: the specifics of the personification of the Earth as the female womb, presented as a moist, generous, fruitful chthonic matter, and the embodiment of the city of the Woman, the proud and unapproachable Mistress (Dyokuskai Ilotun). Identified markers of the Yakut urban landscape - cold. dark, open spaces, fog, snow, white color, dust. dirt, crowded, etc., - defining a unique portrait of the city of Yakutsk. As one of the primary features of this topological image, the researcher identifies the ghostlyness formed with the help of the concepts "fog”, “snow”, “haze", “mist", “dust” that are actively involved in creating the entire urban landscape. ‘Hie deep connection of the grotesque concept, used by writers in relation to the geo-poetic images of Alas and the city, is presented as an artistic projection of the landscape consciousness of man, the hero of the Yakut prose of the twentieth century.

Ноева, С. Е. Эволюция ландшафтного сознания в якутском романе. (на примере произведений В. В. Яковлева и Н. А. Лугинова) / С. Е. Карманова (Ноева) // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2019. — N 2 (27). — С. 110-119.

DOI: 10.25693/SVGV.2019.02.27.15

Ответственность: ответственный редактор В. С. Шкодзинский

Издательство: ЯФ СО АН СССР

Год выпуска: 1985

Количество страниц: 182 с.

Ненашев, Николай Иванович.

Эволюция мезозойского гранитоидного магматизма в Яно-Колымской складчатой области / Н. И. Ненашев, А. И. Зайцев ; [ответственный редактор кандидат геолого-минеральных наук В. С. Шкодзинский] ; Академия наук СССР, Сибирское отделение, Якутский филиал, Институт геологии. - Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1985. - 175, [1] с.