Количество страниц: 14 с.

This paper addresses the semantics of dialectal names of mutovka (a stick with branches at the end used for mixing or stirring), with all of them belonging to the lexical-thematic microgroup “Utensils” in the Yakut language. Over 40 dialect names of mutovka with different connotations have been identified in dialectological, lexicographical, and ethnographic materials. The nomination principles of mutovka are determined on the external form and functions. The form and structure of mutovka s (round, branched, cross-shaped), material (wood, cow horn) depend on their purpose. Mutovka has different functions: for whipping koumiss, cream, or butter, and others, with the movement of the tool also of importance for nomination. The basic characteristic of any mutovka is ytyyyy “mixing, stirring, and churning.” The comparative analysis revealed that the Yakut lexemes ytyk and bhiheyeh indicate a common Turkic similarity. Most names of mutovka are part of the lexical fund of the Yakut language developed in the linguistic landscape of modern Yakuts (Sakha). Also, the dialect names bilier, biriel “kumys mutovka” have been found to have Mongolian roots. A semantic description allowed the origin of khamnatar “kumys mutovka” to be determined as an apotropaic lexeme with both all-Yakutian and dialectal meaning. The semantics of the mutovka names concerned reflects the cattle-breeding culture of Yakuts (Sakha) developed and spread in the subcontinental climate in the vast territory of the North-East of Russia. The findings specify the lexical-semantic microgroups “Tableware,” “Utensils” to “Kumys ware and utensils,” “Ytyk,” to compile the thematic lists of Yakut household culture.

Николаев, Е. Р. Диалектные наименования мутовки в якутском языке (на материале лексикографических источников) / Е. Р. Николаев ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Сибирский филологический журнал. - 2023. - N 2. - С. 194-207. - DOI: 10.17223/18137083/83/15

DOI: 10.17223/18137083/83/15

Количество страниц: 10 с.

- Общественные науки. Образование > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Николаев, Е. Р. Диалектные особенности в загадках Сунтарского улуса / Е. Р. Николаев ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Эпосоведение". - 2023. - N 3 (31). - С. 89-98. - DOI: 10.25587/2782-4861-2023-3-89-98

DOI: 10.25587/2782-4861-2023-3-89-98

Количество страниц: 10 с.

Сиркоева, Д. И. Диалектные слова, обозначающие реку, в якутском языке (по материалам словаря) / Д. И. Чиркоева, С. В. Григорьева // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Алтаистика" - 2022. - N 4 (7). - С. 21-30.

DOI: 10.25587/ALTAISTICSVFU.2022.25.30.002

Количество страниц: 12 с.

The article describes dialectal phraseological units (DFU) as an integral part of the Yakut language lexicon. Dialect phraseology has remained a "blank spot" in the study of the dialectology of the Yakut language. Currently, there is a need to collect DFU and systematise them. The relevance of the work is explained by the need for a systematic study of dialectal phraseological units of the Yakut language in the aspect of studying the structure and semantic references. An integrated method is used to solve the tasks set in the work. The selection of DFU from lexicographic sources was carried out by the method of continuous sampling and semantic identification; a descriptive method with methods of systematics, observation, generalisation was used; component analysis based on the establishment of integral and differential features in comparison of one unit with another. The purpose of the study is a linguistic description of the structure and semantics of dialectal phraseological units of the Yakut language. The objectives of the work include: to review the current state of the study of DFU; to give a lexical and grammatical characteristic of DFU and systematise them into semantic and thematic groups; to establish relations between dialectal and literary phraseological units; to outline the most important aspects of its study. The analysis showed that, according to the grammatical structure, DFU, like literary FU, are created according to models of free phrases and sentences. There are substantive, adjectival, adverbial, verbal, quantitative, interjective FU. These categories of phraseological units, being nominative units, call this or that phenomenon of reality, the realities of everyday life, relevant to the dialect speaker. Semantic-thematic groups cover various aspects of the speaker's activity, describing a person, his actions, deeds, lifestyle, attitude to other people, work, etc. The connections and relationships between dialectal and literary phraseological units are manifested in variation, synonymy, as well as in the relationship between the meanings of polysemous FU. The dialectal FU reflects the way of life of the inhabitants of the region, their perception of the world, and mentality.

Готовцева, Л. М. Диалектные фразеологические единицы якутского языка: структура и семантика / Л. М. Готовцева ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. - 2024. - Т. 21, N 3 (97). - С. 99-110. - DOI: 10.25587/2222-5404-2024-21-3-99-110

DOI: 10.25587/2222-5404-2024-21-3-99-110

Количество страниц: 3 с.

- Общественные науки. Образование > Право. Юридические науки > Государственное право. Конституционное право. Административное право,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Литература. Литературоведение > Теория литературы. Изучение литературы. Литературная техника > Художественная литература на отдельных языках > Якутская (саха) литература,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Право. Юридические науки.

Захарова, К. В. Диалог как средство раскрытия речевого портрета первого президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева в художественных произведениях / К. В. Захарова ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2020. - N 12-1 (51). - C. 201-203. - DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11637

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11637

Количество страниц: 4 с.

Попов, Е. Н. Диалог между идеалами современной культуры и идеалами просвещения / Е. Н. Попов // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Педагогика. Психология. Философия". – 2021. – N 2 (22). – C. 83-86.

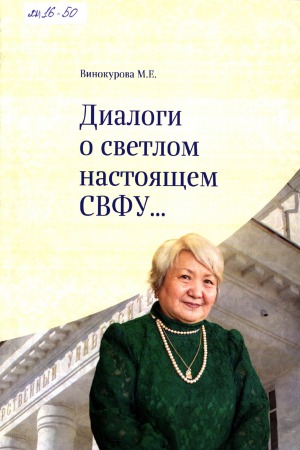

Ответственность: Степанова Е. Н. (Редактор), Аргылов Никита Антонович (Автор предисловия и т.п.), Нохсорова Татьяна Михайловна (Составитель)

Издательство: Редакция новостей СВФУ

Год выпуска: 2016

Количество страниц: 340 с.

- Аммосов Максим Кирович > О жизни и деятельности М. К. Аммосова,

- Башарин Георгий Прокопьевич > О жизни и деятельности,

- Мординов Авксентий Егорович > О жизни и деятельности А.Е. Мординова,

- Общественные науки. Образование > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга.

Винокурова, М. Е. Диалоги о светлом настоящем СВФУ... / М. Е. Винокурова. – Якутск : Редакция новостей СВФУ, 2016. – 335 с.

Количество страниц: 12 с.

- Якутская художественная литература: от истоков до современности > Взаимосвязь с литературами других народов,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Литература. Литературоведение,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Литература. Литературоведение.

Бурцев, А. А. Диалогизм как основа нового мышления / Бурцев А. А., Судзуки Д. // Culture and Language. – 2012. – N 76. – С. 187-197.

Количество страниц: 8 с.

Романова, Л. Н. Диалогичность в повествовательной структуре поэзии А. Е. Кулаковского / Л. Н. Романова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2021. – Т. 14, N 7. – С. 1999-2005. – DOI: 10.30853/phil210333.

DOI: 10.30853/phil210333

Количество страниц: 12 с.

Генкал, С. И. Диатомовые (Bacillariophyta) водоемов и водотоков острова Котельный (Новосибирские острова) / С. И. Генкал, В. А. Габышев // Ботанический журнал. – 2020, Т. 105, N 8. – С. 750-761

DOI: 10.31857/S0006813620080049