Количество страниц: 8 с.

Григорьев, В. П. Варианты и сценарии создания горно-металлургического комплекса в Южной Якутии / В. П. Григорьев // Г. И. Чиряев и развитие производительных сил республики : материалы республиканской научно-практической конференции, 30 ноября 2005 г. – Якутск : ИГИ АН РС (Я), 2006. – С. 155-161.

Количество страниц: 6 с.

The prevalence of nucleotide sequence variants of genes collagen COL1A1 rs1800012 IVS1 c.2046 G> T, and receptors of calcitonin CALCR rs1801197 c.1377 T> C and the intracellular vitamin D VDR rs731236 c.1056 T> C in healthy teenagers of the Primorsky Territory was studied in correlation with physiological parameters of the musculoskeletal system status. Genetic testing made it possible to identify the prevalence of “unfavorable” alleles and their combinations in the studied genes, regulating calcium metabolism in teenagers, and to determine the relationship between genotypes and the presence of fractures and impaired posture, that allowed distinguishing a group of subjects with a high risk of developing MSS diseases

Варианты полиморфизма генов коллагена 1 типа (COL1A1), рецепторов у уальцитонину (CALSR) и витамину D (VDR) и параметры костно-мышечной системы подростков Приморского края / Н. Г. Плехова, Е. В. Крукович, Д. А. Каблуков [и другие] // Якутский медицинский журнал. — 2020. — N 1 (69). — С. 12-17. – DOI: 10.25789/YMJ.2020.69.02.

DOI: 10.25789/YMJ.2020.69.02

Количество страниц: 12 с.

In the context of the challenges of modern science towards the search for fundamental invariants of the general scientific picture of the world, the synthesis of natural science constructions and ancient thinking, enshrined in the Olonkho heritage, seems promising. In this perspective, when studying the traditional culture in general, the reconstruction of the harmonious structure of the Yakut pantheon of deities, the generally accepted classification of their names and loci, today is almost kept to a minimum. It should also be pointed out that in Yakut folklore studies, the moment of myth creation itself remains outside the field of research. We must not lose sight of the fact that over many historical epochs, the traditional mythological fabric transmitted from generation to generation has been multiplied and processed by the creative activities of narrators. The latter, in its primary basis, formed the sum of anthropological and psychophysiological constants, real-historical and folk-mythologicalnarratives, the objective and subjective experience of the narrator, and finally, the features of external factors at the time of execution. In the interest of increasing the objectivity of the research, an interdisciplinary systems approach is proposed, where the starting point is the use of the Gumilev deduction method – a peculiar bird’seye view. This method is necessary for a more adequate resolution of the problem of the separation of sources available to science. The aim of the study is to identify the prerequisites (reasons) for the statement of multivariate interpretations of the names and loci of the celestials pantheon of the ancestors. The methods of review, analysis, synthesis, comparison, widely used in folklore, are used, and the methods of synergetics, extrapolation, and hermeneutics are also used. According to the author, variability in its root comes from the nature of human cocreator, and an interdisciplinary synthesis at the junction of a number of disciplines is necessary to obtain anobjective picture of the classification of the names and loci of the ancestral pantheon deities. This work is a logical continuation of the previous articles of the author “Model of the Sakha World: semantics from the perspective of form geometry (based on the Yakut epic)”; “To the question of the structural interpretation of the locus of the heads of the Yakut pantheon from the perspective of the geometry of forms”. Further research in this direction is planned

Сатанар М. Т. Вариативность имён и локусов божеств якутского пантеона в их первооснове // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Эпосоведение". - 2019. - N 1 (13). - С. 99-110. DOI 10.25587/SVFU.2019.13.27301

DOI: 10.25587/SVFU.2019.13.27301

Количество страниц: 13 с.

- Математика. Естественные науки > Астрономия. Астрофизика. Исследование космического пространства. Геодезия,

- Математика. Естественные науки > Физика,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Астрономия. Астрофизика. Исследование космического пространства. Геодезия,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Физика.

Корсаков, А. А. Вариации амплитуды ОНЧ радиосигналов передатчиков JXN и DHO при регистрации в Якутске в период солнечного затмения 10 июня 2021 г. / А. А. Корсаков, Н. А. Сокрут ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. - 2023. - Т. 20, N 1. - С. 29-41

DOI: 10.25587/SVFU.2023.58.22.003

Количество страниц: 6 с.

Степанов, А. Е. Вариации ионосферных параметров при формировании поляризационного джета / А. Е. Степанов, А. Ю. Гололобов, В. Л. Халипов, И. А. Голиков // Геомагнетизм и аэрономия. – 2021. – Т. 61, N 1. – С. 60-65. – DOI: 10.31857/S0016794021010156.

DOI: 10.31857/S0016794021010156

Количество страниц: 8 с.

Вариации положения поляризационного джета и границы инжекции энергичных ионов во время суббурь / В. Л. Халипов, А. Е. Степанов, Г. А. Котова, Е. Д. Бондарь // Геомагнетизм и аэрономия. – 2016. – Т. 56, N 2. – С. 187-193.

DOI: 10.7868/S0016794016020085

Количество страниц: 14 с.

Неустроева, Н. В. Вариационная задача для упругого тела с малыми периодически расположенными трещинами / Н. В. Неустроева, Н. М. Афанасьева, А. А. Егорова // Математические заметки СВФУ. — 2019. — Т. 26, N 2 (102), апрель-июнь. — С. 17-30

DOI: 10.25587/SVFU.2019.102.31509

Ответственность: Татаринова Е. А. (Редактор)

Издательство: РНМЦ НТ и СКД им. А. Е. Кулаковского

Год выпуска: 2006

Количество страниц: 36 с.

Упхолова, Юнона Михайловна.

Вариационный цикл Р. Шумана "Симфонические этюды" ор. 13 : методические рекомендации / Ю. М. Упхолова ; [редактор Е. А. Татаринова] ; Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Управление по учебным заведениям культуры и искусств РС(Я), Высшая школа музыки РС(Я), Кафедра фортепиано. - Якутск : РНМЦ НТ и СКД им. А. Е. Кулаковского, 2006. - 30, [1] с.

Количество страниц: 4 с.

- Василевич Глафира Макарьевна > О жизни и деятельности Г.М. Василевич,

- Женщины в истории Якутии > Женский лик науки Якутии,

- Общий отдел > Общие вопросы науки и культуры,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Биографии. Генеалогия. Геральдика,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Эвенкийский язык,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩИЙ ОТДЕЛ > Общие вопросы науки и культуры,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Биографии. Генеалогия. Геральдика,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Языкознание.

Дьяконова, М. П. Василевич Глафира Макарьевна – ученый-тунгусовед : (к 125-летию со дня рождения) / М. П. Дьяконова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Эпосоведение" - 2020, N 1 (17). - С. 146-148.

Количество страниц: 5 с.

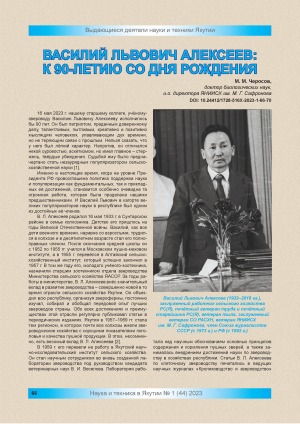

Черосов, М. М. Василий Львович Алексеев: к 90-летию со дня рождения / М. М. Черосов ; Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. М. Г. Сафронова // Наука и техника в Якутии. - 2023. - N 1 (44). - С. 66-70. - DOI: 10.24412/1728-516X-2023-1-66-70

DOI: 10.24412/1728-516X-2023-1-66-70