В 1971 г. в Институте физико-технических проблем Севера ЯФ АН СССР был организован отдел физико-технических проблем горного дела, в мае 1980 г. на его базе основан Институт горного дела Севера ЯФ СО АН СССР. В 2002 г. Институту присвоено имя академика Н. В. Черского. Основные направления научной деятельности: проблемы комплексного освоения минеральных ресурсов в условиях криолитозоны; теплофизика и геомеханика многолетнемерзлых пород и массивов с учетом антропогенных факторов. В структуру института входят 7 лабораторий: обогащения полезных ископаемых, механики геоматериалов, комплексного использования углей, открытых горных работ, проблем рационального освоения минерально-сырьевых ресурсов, горной теплофизики, георадиолокации.

Количество страниц: 6 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры),

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры).

Осипов, Д. А. Экспериментальные исследования дезинтеграции геоматериалов в центробежной двухступенчатой конусной мельнице / Осипов Д. А., Филиппов В. Е. ; Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского // Успехи современного естествознания. - 2022. - N 11. - С. 130-135.

DOI: 10.17513/use.37940

Количество страниц: 6 с.

Федоров, М. П. Исследование строения ледяного покрова на затороопасных участках р. Лена методом георадиолокации / Ушницкая Н. Н., Местников А. Е. ; Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского // Успехи современного естествознания. - 2022. - N 10. - С. 130-135.

DOI: 10.17513/use.37920

Количество страниц: 3 с.

- Математика. Естественные науки > Физика,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Химическая технология. Химическая промышленность. Родственные отрасли,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Химическая технология. Химическая промышленность. Родственные отрасли,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Физика.

Москаленко, Т. В. Влияние ультразвука на степень извлечения гуминовых кислот из бурого угля Кангаласского месторождения / Т. В. Москаленко, О. С. Данилов ; Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского // Наука и образование. - 2009. - N 1 (53). - С. 43-45.

Количество страниц: 8 с.

Сукнев, С. В. Нелокальные критерии разрушения. Критерий фиктивной трещины / С. В. Сукнёв ; Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского // Наука и образование. - 2009. - N 1 (53). - С. 29-36.

Количество страниц: 5 с.

Зубков, В. П. Оценка и пути улучшения показателей извлечения запасов при подземной разработке рудных месторождений Якутии / В. П. Зубков ; Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского // Наука и образование. - 2009. - N 1 (53). - С. 25-29.

Количество страниц: 7 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры),

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры).

Захаров, Е. В. Энергетические показатели разрушения горных пород и их зависимость от температурного фактора : [на примере карьеров "Удачный" и "Айхал"] / Е. В. Захаров, А. С. Курилко ; Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского // Наука и образование. - 2009. - N 1 (53). - С. 19-25.

Количество страниц: 6 с.

Сукнев, С. В. Нелокальные критерии разрушения. Критерий напряжений в точке / С. В. Сукнев ; Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского //Наука и образование. - 2008. - N 1 (49). - С. 27-32.

Количество страниц: 5 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры),

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры).

Основные направления развития золотодобывающей промышленности Республики Саха (Якутия) / В. М. Федоров, Д. А. Макаров, Г. Е. Комиссарова [и др.] ; Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), // Наука и образование. - 2008. - N 1 (49). - С. 22-26.

Количество страниц: 3 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры),

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры).

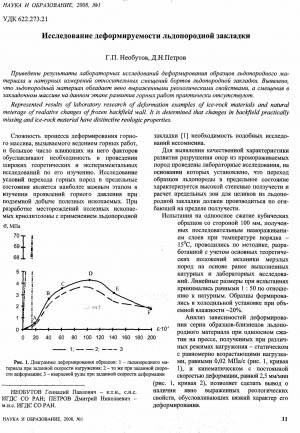

Необутов, Г. П. Исследование деформируемости льдопородной закладки / Г. П. Необутов, Д. Н. Петров ; Институт горного дела севера им. Н. В. Черского // Наука и образование. - 2008. - N 1 (49). - С. 11-13.

Количество страниц: 5 с.

Ларионов, В. Р. К диалектике химического процесса в пребиотической фазе развития природы / В. Р. Ларионов ; Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского // Наука и образование. - 2007. - N 3 (47). - С. 97-101.