По одной из них, в основном господствовавшей в трудах исследователей во второй половине XVIII — начале XX в., якуты — народ южного происхождения, переселившийся на места своего нового обитания в относительно позднее время с уже сложившейся культурой откуда-то из северных районов Центральной Азии и Южной Сибири. При этом назывались различные предполагаемые места исхода далёких предков саха: монгольские степи (Г. Миллер, Ф. Стралленберг), Северная Монголия (В.И. Иохельсон, Э.К. Пекарский), Прибайкалье, верховья Лены (Я.И. Линденау, Б.Э. Петри, долина среднего Енисея, Минусинская котловина (В.Л. Серошевский, Н.А. Аристов, Н.Н. Козьмин), Урянхайский край (В.Ф. Трощанский).

В историографии XX в. долгий период самой убедительной и аргументированной казалась «курыканская» теория А.П. Окладникова, первым обнаружившего отдельные находки южного происхождения на территории средней Лены, но связавшего начало этнокультурной истории якутов с переселением на среднюю Лену курыкан, одного из телеских племен, обитавших в Прибайкалье в древнетюркскую эпоху (вторая половина I тыс. н. э.). Приблизительно в том же ключе, но с привлечением более широкого круга источников (антропологических, лингвистических, археологических и фольклорных) решает данную проблему И.В. Константинов, по мнению которого различного рода южные контакты саха могли иметь место в разное время.

По последней из существующих теорий, якутская культура сформировалась из разных компонентов, в том числе южного происхождения, адаптировавшихся в местной среде, уже на территории средней Лены (С.А. Токарев, И.Е. Зыков, в какой-то мере И.В. Константинов и др.). Наиболее чёткое и многосторонее обоснование указанная точка зрения получила в исследованиях А.И. Гоголева, подкрепившего её материалами выделенной им кулун-атахской археологической культуры (XIV-XVI вв.), завершившей долгую историю якутского культурогенеза. Особое значение при этом имело выделение как одного из культурообразующих скифо-хуннского компонента, относящегося к «дотюркской» древности якутов уже на средней Лене. Выделение этих же компонентов было дополнено и подтверждено исследованиями Р.И. Бравиной, посвящёнными анализу погребального обряда якутов.

В коллекции представлены научные труды с разными версиями учёных о происхождении якутов и коренных малочисленных народов Якутии.

Открытый доступ означает, что читать книгу можно из любого места, где есть интернет. Нужно только авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Закрытый – доступ к изданию возможен только в стенах Национальной библиотеки РС (Я).

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

- В 1692 г. в Амстердаме была издана работа, заложившая начало южной, миграционной теории происхождения якутов – суть выдвинутой её автором Н. Витзеном сводится к указанию на вытеснение бурятами предков саха с территории Байкала

- Ф. Страленберг ещё в XVIII в. первым указал на принадлежность саха к тюркским или, как тогда считалось, к татарским языкам

- Первую монографию, посвящённую происхождению народа саха в 1937 г. выпустил Г.В. Ксенофонтов

- У. Йохансен в труде об орнаментальном искусстве якутов на основе анализа орнаментов в древнеалтайских археологических находках и их сопоставления с современным якутским орнаментальным искусством связала этно- и культурогенез саха с пазырыкской культурой Горного Алтая V-III вв. до н.э.

Источники:

1. История Якутии : в 3 томах / Правительство Республики Саха (Якутия), Академия наук Республики Саха (Якутия), Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук ; под общей редакцией А. Н. Алексеева ; редакционный совет: А. С. Николаев, А. Н. Жирков, С. В. Местников [и др.]. - Новосибирск : Наука, 2020. - ISBN 978-5-02-038818-5 (в пер.). - Т. 1. - 2020. - 535 с. : ил., карт. - ISBN 978-5-02-038819-2 (Т. 1).

https://new.nlrs.ru/open/66954

2. Ушницкий, Василий Васильевич

По следам предков саха в Центральной Азии и в юге Сибири : монография посвящена проблеме этногенеза народа саха и связи с средневековой историей Сибири и Центральной Азии / Василий Ушницкий . - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishig, cop. 2012. - 312 с.

https://new.nlrs.ru/open/32409

Издательство: Якутское книжное издательство

Год выпуска: 1943

Количество страниц: 98 с.

- Великая Отечественная война. Якутия в 1941-1945 гг. > Книги, изданные в годы войны,

- Книги, изданные в Якутии в годы Великой Отечественной войны > Общественно-политическая литература,

- К 100-летию ЯАССР: Совет народных комиссаров – Правительство > Совет народных комиссаров ЯАССР. 1922-1946 гг.,

- Этногенез народов Якутии > Этногенез саха (якутов),

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История,

- iYakutia > Древняя Якутия,

- ШКОЛА > Предметные подборки > История > История Якутии > Древняя Якутия (до XVIII века),

- ШКОЛА > Предметные подборки > История > История Якутии > Якутия в XVII - XIX вв. и до октября 1917 г.,

- ШКОЛА > Предметные подборки > История > История Якутии > Якутия в годы становления Советской власти,

- КНИГАКАН > Краеведение. Археология. География. Биографии. История.

Издательство: Триада

Год выпуска: 2003

Количество страниц: 96 с.

Издательство: Наука

Год выпуска: 1978

Количество страниц: 134 с.

Ответственность: Алексеев Анатолий Афанасьевич (Научный руководитель)

Количество страниц: 2 с.

Архипов, А. Е. История происхождения (этногенез) северных якутов-оленеводов и особенности их культуры от XVII до нач. XX в. / А. Е. Архипов // Истоки, формирование и развитие Евразийской поликультурности. Культуры и общества Северной Азии в историческом прошлом и современности : материалы I(XLV) Российской с международным участием археологической и этнографической конференции студентов и молодых ученых (РАЭСК-XLV) 12-16 апреля 2005 г., Иркутск. — Иркутск: Радиан, 2005. — С. 288.

Количество страниц: 7 с.

The article discusses the origin of the Sakha people, and proves the connection between the Sakha ancestors with the Central Asian Tatars, some of which in the course of civil wars in the XIII century came to the Angara River. They were known by the name Usutu-Mangun or water Tatars, they belonged to Ust-Talkino archaeological culture of the Angara Region in the XII–XIV centuries. The information from the Yakut legends describing the forefathers features Elley from the tribe "tataar", and his father Tataar-Tyma It is proved that the ethnonyms “Mongol” and “Tataar” were known by the Sakha ancestors. The Endoethnonyms of Yakuts “Sakha” and “Uraanhay” also relate to the ethnonyms “Zubu” (sog-po), the names referred to the Tatars and Uluhou (Uriangkhai) - ancestors of the Tatars. The Central Asian Tatars took an active part in shaping the Kimak-Kipchak tribes. That is why the versions of archeologist about the participation of the Kimak-Kipchaks in formation of Ust-Talkintses and the Yakut culture are compared in the article. Thus, the beginning of the ethnogenesis of Sakha ancestors is associated with the region of Lake Baikal, where the Turkic ancestors of the Sakha contacted with the Mongol tribes.

Ушницкий, В. И. Племена Байкальского региона и проблема этногенеза саха=The tribes of Baikal region and the ethnogeny of the Sakha / В. И. Ушницкий // Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая : материалы VII международной научной конференции, Красноярск, 3-7 октября 2016 г. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2016. — Т. 2. — С. 201-207.

Количество страниц: 5 с.

The development of the Vilyuy River basin by the cattle-breeding tribes in XVI–XVIII centuries led to the emergence of a large subsection of the Yakut people there, the representatives of which are united as the Vilyuy Yakuts in historical and ethnographic literature. By 1891, Suntarsky District (75 clans, 24 564 people.) had become the largest in terms of population in the Vilyuy region, followed by Markhinsky District (86 clans, 20 360 people.). By the end of XVIII – first half of XIX century, the following nasleg (villages) had been formed on the basis of the main clans: in Suntarsky Ulus (district) – I-III Zharkhanskies, I and II Bordonsky, Kangalassky, I and II Neryukteysky, I and II Nakharinsky, Khorinsky; in Markhinsky Ulus – I and II Zharkhansky, I-III Bordonsky, Kangalassky, Malzhegarsky, Odeysky, Asykaysky. This article focuses on the Zharhan clan of the Vilyuy Yakuts, which is the largest clan union in Yakutia. Members of this clan were carriers of the cult of the horse, which is reflected in the presence of burials with horse at their places of residence. This tradition links the clan with the tribes of the Ust-talkinsky archaeological culture of Baikal.

Петров, Д. М. Жарханский род Вилюйских якутов в XVII-XIX вв.=Clan of the Zharkhan of the Vilyuy Yakuts in the XVII–XIX centuries / Д. М. Петров // Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая : материалы VII международной научной конференции, Красноярск, 3-7 октября 2016 г. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2016. — Т. 2. — С. 181-185.

Издательство: Lulu Press, Inc.

Год выпуска: 2016

Количество страниц: 148 с.

Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishig

Год выпуска: 2012

Количество страниц: 324 с.

- Якутия –Татарстан: взаимосвязь истории и культур > Взаимосвязь Якутии и Татарстана,

- Төрүччү - Генеалогия > Исторические предания - истоки генеалогии,

- Этногенез народов Якутии > Этногенез саха (якутов),

- Общественные науки. Образование,

- iYakutia > История Якутии: события, даты, люди > Этногенез народов Севера Якутии,

- ШКОЛА > Предметные подборки > История > История Якутии > Древняя Якутия (до XVIII века),

- ШКОЛА > Предметные подборки > История > История Якутии > Якутия в XVII - XIX вв. и до октября 1917 г..

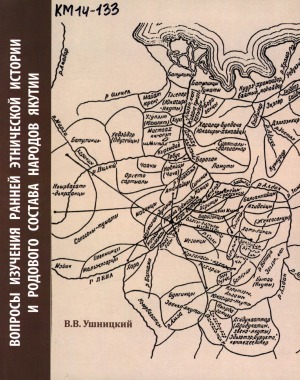

Издательство: ИГИиПМНС СО РАН

Год выпуска: 2014

Количество страниц: 148 с.

- Төрүччү - Генеалогия > Генеалогия - наука о родственных связях,

- Национальная культура, обряды, праздники коренных малочисленных народов Севера > Традиционные обряды, праздники, искусство коренных малочисленных народов Якутии > Эвенки,

- Этногенез народов Якутии > Этногенез саха (якутов),

- Этногенез народов Якутии > Этногенез коренных малочисленных народов Севера,

- Общественные науки. Образование,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Этнография. Фольклор.

Издательство: ЦНТИ ИГИиПМНС

Год выпуска: 2013

Количество страниц: 176 с.