Количество страниц: 12 с.

Сметанин, Р. Н. Экология лесного бизона в начальный период акклиматизации в Якутии / Р. Н. Сметанин, В. М. Сафронов ; Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. - 2022. - N 4 (84). - С. 14-25.

DOI: 10.25587/SVFU.2022.82.52.003

Количество страниц: 12 с.

Захаров, Е. С. Экология соболя (Martes zibellina L.) в Западной Якутии / Е. С. Захаров, В. М. Сафронов // Вестник Томского государственного университета. Биология. – 2012. – N 1 (17). – С. 73-84.

Ответственность: Голохваст Кирилл Сергеевич (Научный руководитель)

Год выпуска: 2019

Количество страниц: 24 с.

Саяпина, Н. В. Эколого-биологическая оценка углеродных наноматериалов как загрязняющих веществ : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук : специальность 03.02.08 - экология (биологические науки) / Н. В. Саяпина. - Якутск, 2019. - 21 с.

Количество страниц: 14 с.

Борисова, С. З. Эколого-биологическая характеристика редкого для Якутии вида Hemerocallis minor (Hemerocallidaceae) / С. З. Борисова, Н. С. Данилова // Вестник Томского государственного университета. Биология. – 2017. – N 39. – С. 44-57

DOI: 10.17223/19988591/39/3

Ответственность: Данилова Надежда Софроновна (Научный руководитель)

Год выпуска: 2021

Количество страниц: 24 с.

- Авторефераты диссертаций > Биологические науки,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство.

Андросова, Д. Н. Эколого-биологические особенности прорастания семян травянистых растений природной флоры Центральной Якутии при интродукции / Андросова Д. Н. – Якутск, 2021. – 23 с.

Количество страниц: 4 с.

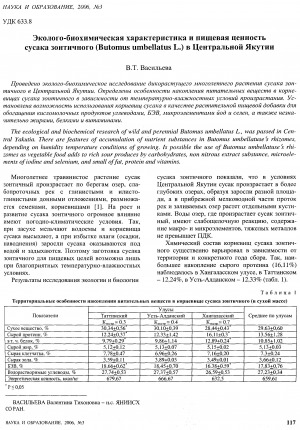

Васильева, В. Т. Эколого-биохимическая характеристика и пищевая ценность сусака зонтичного (Butomus umbellatus L.) в Центральной Якутии / В. Т. Васильева // Наука и образование. - 2006. - N 3 (43). - С. 117-119.

Количество страниц: 13 с.

This study reports the findings of a morphometric analysis conducted on 358 worker specimens of the white-tailed bumblebee, Bombus lucorum, which were collected from the Middle Lena Valley (Central Yakutia) and the Yana River Valley (Central Upper Yana Region, North-Eastern Yakutia). Statistical analyses, including one-way and two-way ANOVA, were employed to evaluate the data. The results indicated that bumblebees from the Central Upper Yana Region exhibited larger body and wing dimensions compared to their counterparts from Central Yakutia; however, significant differences were only noted in the measurements of the notum and abdomen widths (p < 0.01), as well as in all measurements of the front and hind wings (p < 0.001). These changes are posited to have developed as adaptations to more extreme natural and climatic conditions. Furthermore, it was observed that bumblebee workers of B. lucorum collected during the latter part of summer were statistically larger than those gathered earlier in the season. A notable difference was identified between two micropopulations within the Yana River Valley, where bumblebees from a non-transformed biotope were larger than those from a post-fire succession, likely attributable to variations in the availability of trophic resources. In the Middle Lena Valley, the body size of B. lucorum exhibited a significant correlation with forage availability, with larger individuals preferentially utilizing larger plants and inflorescences. Consequently, the sizes and proportions of bumblebee workers of B. lucorum in the North are influenced by a variety of environmental factors, including climatic and biotopic conditions, as well as the availability of trophic resources.

Эколого-географическая изменчивость морфометрических признаков рабочих особей Bombus lucorum L. (Hymenoptera: Apidae) в условиях Севера / В. Ю. Солдатова, Е. Г. Шадрина, Н. Г. Давыдова, М. Ю. Затеев ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Институт биологических проблем криолитозоны // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. - 2024. - N 4, Т. 29. - C. 628-640. - DOI: 10.31242/2618-9712-2024-29-4-628-640

DOI: 10.31242/2618-9712-2024-29-4-628-640

Количество страниц: 6 с.

The article is devoted to the ecological and geographical assessment of the territory of the republican resource reserve ҺTuostakhһ for tourist and recreational activities, which is located in the Verkhoyansk ulus of the Republic of Sakha (Yakutia) in the river basin. Tuostakh, on an area of 503530.0 hectares. Organized in 1997. During the study of the reserve, a comprehensive analysis of the natural, geomorphological, climatic, plant, animal and other features of the resource reserve was carried out. The regime of use of the reserve is considered, in particular the prohibited and permitted types of activities on their territory. It has been established that tourism activities are partly prohibited, which contradicts visiting the unique natural monuments located in this reserve, and in permitted activities, for example, gathering and fishing are permissible only for the local population, which in some way loses the tourist attractiveness of this area of nature, especially rich in berries, mushrooms and fish. The criteria for environmental sustainability of the reserve’s landscapes were assessed. The overall assessment of environmental sustainability was 9 points, which corresponds to environmentally unsustainable landscapes of protected areas. As a result of the research and assessments, some conclusions were developed on the territorial planning arrangement of the resource reserve, functional zones and their regimes, as well as on the joint coordinated work of state environmental authorities with tourism companies, which are currently operating on the territory of the resource reserve not agreed upon and not organized. Some recommendations are given when planning tourism in this unique area of nature.

Николаев, А. А. Эколого-географическая оценка ресурсного резервата "Туостах" для туристско-рекреационной деятельности / Николаев А. А. ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Успехи современного естествознания. - 2023. - N 12. - С. 140-145. - DOI: 10.17513/use.38184

DOI: 10.17513/use.38184

Количество страниц: 7 с.

Копырина, Л. И. Эколого-географическая характеристика эпифитных водорослей озер долины Туймаада (Центральная Якутия) / Л. И. Копырина // Ботанический журнал. – 2013, Т. 98, N 12. – С. 1499-1505.

Количество страниц: 8 с.

- Математика. Естественные науки > Геология. Геологические и геофизические науки,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Общие вопросы. География как наука. Географические исследования,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Общие вопросы. География как наука. Географические исследования,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Геология. Геологические и геофизические науки.

Эколого-географическое исследование прибрежных ландшафтов озер Вилюйской группы улусов / Г. Г. Тимофеев, А. О. Голованов, Ж. Ф. Дегтева, Ю. Г. Данилов // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Науки о Земле". – 2017. – N 1 (05). – С. 16-22.