Количество страниц: 14 с.

Кузьмина, А. А. Сэсэн Иванович Боло: творческий портрет и технология собирания фольклора / А. А. Кузьмина // Научный диалог. – 2018, N 6. – С. 69-81.

DOI: 10.24224/2227-1295-2018-6-69-81

Количество страниц: 9 с.

Ларионова, А. С. Сюжет вилюйского олонхо "Могучий эр соготох" в контексте связи слова и музыки / А. С. Ларионова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Эпосоведение" - 2022. - N 4 (28). - С. 37-45.

DOI: 10.25587/SVFU.2022.84.55.004

Количество страниц: 4 с.

Высоцкий, А. С. Сюжетная структура русскоустьинской сказки "Пужливая юрта" // Языковая картина мира русских старожилов в контексте взаимодействия с языками и культурами народов России : сборник материалов Всероссийской с международным участием научно-практической онлайн-конференции, (Якутск, 19-21 ноября 2020 г.). - 2021. - С. 53-56

Количество страниц: 10 с.

Корякина, А. Ф. Сюжетно-композиционное строение и мотивы якутского олонхо "Хаан Джаргыстай" и алтайского эпоса "Маадай-Кара": сходство и отличия / А. Ф. Корякина// Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Эпосоведение" - 2020, N 4 (20). - С. 98-107.

DOI: 10.25587/l6017-6719-4048-i

Количество страниц: 11 с.

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Литература. Литературоведение > Художественная проза. Роман. Новелла. Рассказ. Документальный рассказ (очерк). История. Фантазия. Очерк нравов,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Литература. Литературоведение.

Имаева, Г. З. Поэтическое начало в фольклорном тексте: мифопоэтический аспект / Г. З. Имаева // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Эпосоведение" - 2022. - N 4 (28). - С. 16-26.

DOI: 10.25587/SVFU.2022.18.89.002

Количество страниц: 11 с.

The relevance of the research is due to the need to study the speci cs of the interaction of folklore and literature from the point of view of the continuity of oral literature traditions and their artistic interpretation and transformation in Yakut literature. The problems of functioning and interpretation in the structure of the literary text of the folklore narrative are still poorly studied. Meanwhile, folk legends and legends are one of the important genre- and plot-forming components of Yakut literature. A comparison of plots and motifs of legends in folklore narratives and literary works is considered in the context of the interaction of two poetic systems: oral (recorded in written “book form”) and literary. The novelty of the research lies in the fact that for the rst time in Yakut literary studies, the process of forming a plot-motif complex in folk legends about a separate mythological hero in various versions from different sources and its functioning in modern Yakut literature is considered. The purpose of the study is to identify the features of the formation of a plot-motif complex about Taas Ullungakh in folklore studies and the speci cs of its artistic interpretation in various genres of Yakut literature of the second half of the twentieth and early twenty- rst centuries. (in historical novel, drama poems and poem). Research objectives: 1) comparison and typology of the plot-motif complex in folk legends about Taas Ullungakh in the folklore and ethnographic works of G. V. Ksenofontov, A. E. Kulakovsky, D. I. Dyachkovsky-Sehen Bolo; 2) identi cation of the features of the functioning and transformation of the plot-motif complex that has developed in mytho-folklore texts, in the drama poems "The Valley of Keryaya" and the poem "Tygyn and Taas Ullungakh" by I. M. Gogolev - Kyndyl, the historical novel "Tygyn Darkhan" by V. S. Yakovlev - Dalan, in the "little" poem "Taas Ullungakh" by N. I. Kharlampieva. The study uses a source analysis of the origin of the main plots and motifs in the legends about Tygyn's son Taas Ullungakh ( ) and their comparative analysis in literary works of the twentieth century. The comparison of the plots and motifs of legends in folklore narrative and literary work is considered in the context of the interaction of two poetic systems: oral (recorded in written "book form) and literary. This approach will allow you to detect some common properties of the artistic structure of both systems

Романова, Л. Н. Сюжеты и мотивы преданий о Таас Уллунгахе в фольклоре и литературе: вопросу о преемственности фольклорных традиций в литературе / Л. Н. Романова ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия: Вопросы национальных литератур. - 2023. - N 4 (12). - С. 72-82. - DOI: 10.25587/2782-6635-2023-4-72-82

DOI: 10.25587/2782-6635-2023-4-72-82

Количество страниц: 1 с.

- Общественные науки. Образование > Право. Юридические науки > Государственное право. Конституционное право. Административное право,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Право. Юридические науки.

Горохов, Н. И. Сүөһү иитиитэ барыстаах буолар кыахтаах : ["АПК-ны сайыннарыы" национальнай бырайыак] / Н. И. Горохов // Саха сирэ. - 2006. - N 60 (3566), муус устар 4 күнэ. - С. 2.

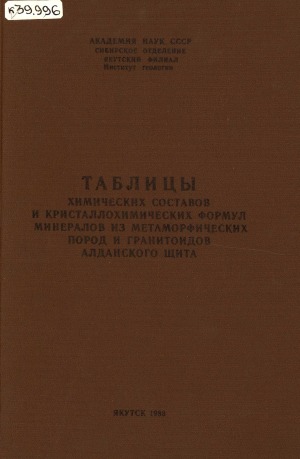

Ответственность: ответственный редактор В. И. Кицул

Издательство: ЯФ СО АН СССР

Год выпуска: 1983

Количество страниц: 370 с.

Таблицы химических составов и кристаллохимических формул минералов из метаморфических пород и гранитоидов Алданского щита / В. И. Кицул, В. И. Березкин, Г. Д. Дамаскина, В. С. Шкодзинский ; ответственный редактор В. И. Кицул ; Академия наук СССР, Сибирское отделение, Якутский филиал, Институт геологии. - Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1983. - 360 с.

Количество страниц: 6 с.

Иванов, В. М. Таксоны коренной алмазоносности и технология проведения региональных алмазопоисковых работ : [ведущий инженер ЯНИГРП ЦНИГРИ на новой концептуальной основе рассматривает таксоны коренной алмазоносности, рекомендует трехстадийную технологию проведения алмазопоисковых работ регионального этапа] / В. М. Иванов // Наука и образование. - 2005. - N 4 (40). - С. 39 - 43.