- Чукотский (2)

- Долганский (1)

- Английский (9)

- Эскимоский (3)

- Эвенкийский (6)

- Эвенский (14)

- Французский (2)

- Немецкий (1)

- Корейский (1)

- Мансийский (1)

- Нанайский (1)

- Ненецкий (2)

- Нганасанский (2)

- Старорусский (1)

- Польский (1)

- Русский (751)

- Латинская графика (5)

- Тунгусский (1)

- Турецкий (3)

- Якутский (369)

- Юкагирский (3)

Издательство: Ороһу орто оскуолата

Год выпуска: 2023

- Сказочный мир > Якутские народные и авторские сказки,

- Сказки Северного сияния,

- Удивительный мир природы > Мир живой природы > Рассказы и сказки,

- Медиатека НБ Якутии: смотри и слушай > Видеозал: видеосюжеты, фильмы, мультфильмы, буктрейлеры > Буктрейлеры,

- Медиатека НБ Якутии: смотри и слушай > Видеозал: видеосюжеты, фильмы, мультфильмы, буктрейлеры > Детям,

- ҺӨҔҮҤ: сахалыы айымньы,

- Общественные науки. Образование,

- ЧИТАЕМ С РОЖДЕНИЯ > Сказки > Якутские народные,

- ЧИТАЕМ С РОЖДЕНИЯ > Родителям,

- ЧИТАЕМ С РОЖДЕНИЯ > Воспитателям,

- ЧИТАЕМ С РОЖДЕНИЯ > Медиатека > Сказки.

Издательство: С. Н. Горохов аатынан Ойуһардаах орто оскуолата

Год выпуска: 2023

- Суорун Омоллоон - Сивцев Дмитрий Кононович,

- Якутские писатели - детям > Суорун Омоллоон,

- Природа Якутии > Сказки, мифы, произведения писателей Якутии о природе,

- Сказочный мир > Якутские народные и авторские сказки,

- Сказочный мир > Сказки народов Севера и авторские сказки,

- Удивительный мир природы > Мир живой природы > Рассказы и сказки,

- ҺӨҔҮҤ: сахалыы айымньы,

- Общественные науки. Образование,

- ШКОЛА > Школьнику > Литература > Якутская литература > Начальные классы.

Издательство: М. Л. Новгородов аатынан Верхоянскай орто оскуолата

Год выпуска: 2023

- Суорун Омоллоон - Сивцев Дмитрий Кононович,

- Сказочный мир > Якутские народные и авторские сказки,

- Медиатека НБ Якутии: смотри и слушай > Видеозал: видеосюжеты, фильмы, мультфильмы, буктрейлеры > Буктрейлеры,

- ҺӨҔҮҤ: сахалыы айымньы,

- Общественные науки. Образование,

- ЧИТАЕМ С РОЖДЕНИЯ > Сказки > Якутские народные,

- ЧИТАЕМ С РОЖДЕНИЯ > Медиатека > Сказки,

- ЧИТАЕМ С РОЖДЕНИЯ > Сказки > Сказки народов мира,

- ЧИТАЕМ С РОЖДЕНИЯ > Воспитателям,

- ШКОЛА > Педагогу > Литература для внеклассного чтения > Начальное образование,

- ШКОЛА > Школьнику > Внеклассное чтение > Чтение под ёлкой всей семьёй,

- ШКОЛА > Школьнику > Литература > Якутская литература > Начальные классы.

Издательство: Дьокуускай куораттааҕы национальнай гимназия

Год выпуска: 2023

- Природа Якутии > Сказки, мифы, произведения писателей Якутии о природе,

- Медиатека НБ Якутии: смотри и слушай > Видеозал: видеосюжеты, фильмы, мультфильмы, буктрейлеры > Буктрейлеры,

- ҺӨҔҮҤ: сахалыы айымньы,

- Общественные науки. Образование,

- ШКОЛА > Школьнику > Литература > Якутская литература > Начальные классы,

- ШКОЛА > Педагогу > Литература для внеклассного чтения > Начальное образование,

- ШКОЛА > Педагогу > Преподавание дисциплин > Литература > Якутская литература,

- ЧИТАЕМ С РОЖДЕНИЯ > Медиатека > Сказки.

Количество страниц: 12 с.

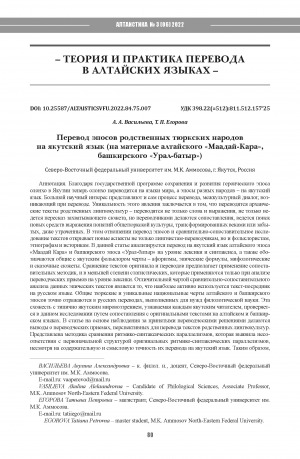

Васильева, А. А. Перевод эпосов родственных тюркских народов на якутский язык (на материале алтайского "Маадай-Кара", башкирского "Урал-батыр") / А. А. Васильева, Т. П. Егорова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Алтаистика" - 2022. - N 3 (6). - С. 80-91.

DOI: 10.25587/ALTAISTICSVFU.2022.84.75.007

Издательство: СГУ издательствота

Год выпуска: 2009

Количество страниц: 168 с.

Количество страниц: 12 с.

Satanar, M. T. Mythological exposition codes in the yakut epic: a comparative analysis of different time-period olonkho records / M. T. Satanar // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Эпосоведение" - 2022. - N 4 (28). - С. 97-108.

DOI: 10.25587/SVFU.2022.50.90.010

Количество страниц: 10 с.

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Литература. Литературоведение > Теория литературы. Изучение литературы. Литературная техника > Художественная литература на отдельных языках > Якутская (саха) литература,

- Общественные науки. Образование > Фольклор,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Фольклор,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Литература. Литературоведение.

Саввинова, Г. Е. Влияние сказительского творчества на ритм прозы П. А. Ойунского / Г. Е. Саввинова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Эпосоведение" - 2022. - N 4 (28). - С. 87-96.

DOI: 10.25587/SVFU.2022.32.50.009

Количество страниц: 11 с.

Данилова, А. Н. Олонхо А. Т. Титарова "Хардааччы Бэргэн": особенности вариантов записи / А. Н. Данилова, Н. А. Оросина // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Эпосоведение" - 2022. - N 4 (28). - С. 76-86.

DOI: 10.25587/SVFU.2022.22.97.008

Количество страниц: 10 с.

Пахомов, А. Ю. Боевое вооружение якутских богатырей по материалам олонхо / А. Ю. Пахомов, Л. С. Ефимова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Эпосоведение" - 2022. - N 4 (28). - С. 66-75.

DOI: 10.25587/SVFU.2022.24.93.007