Ответственность: Кочмар Николай Николаевич (Научный руководитель)

Количество страниц: 4 с.

Яныгина, А. А. К истории изучения бронзового века Якутии (XX век) / А. А. Яныгина ; научный руководитель - кандидат исторических наук Н. Н. Кочмар // Историко-культурное наследие Северной Азии: итоги и перспективы изучения на рубеже тысячелетей : материалы XLI Региональной археолого-этнографической студенческой конференции, Барнаул, 25-30 марта 2001 г. — Барнаул : Издательство Алтайского государственного университета, 2001. — С. 30-32.

Количество страниц: 8 с.

- Төрүччү - Генеалогия > История и генеалогия наслегов и улусов,

- Төрүччү - Генеалогия > Время и люди: семейные истории,

- Төрүччү - Генеалогия > Генеалогия - наука о родственных связях,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Биографии. Генеалогия. Геральдика,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Биографии. Генеалогия. Геральдика.

Ефремов, Н. Н. К истории одного генеалогического древа : (межэтнический аспект) / Н. Н. Ефремов // Якутск: история и современность (к 370-летию города) : [материалы конференции "Якутск в XXI веке", состоявшейся 26 апреля 2002 г.]. – 2002. – С. 251-257.

Количество страниц: 6 с.

The work is devoted to a problem of studying the Mesolithic of the Central Yakutia. The small amount of sites of Sumnagin culture, characterized by the mixed cultural complexes, and dated with this time only by analogies of stone stock, was known here. In the Central Yakutia, apparently, there was an addition of the majority of Halocene archaeological cultures of Yakutia. The disproportion of a quantitative parity of the Mesolithic and the Neolithic sites is marked. It is explained by that the stone stocks of the Sumnagin culture, submitted by the blade industry, prismatic and conical cores, polyhedral core burins, scrapers on flakes, axes and shouldered adzes, is found as well in Neolithic cultures, and archaeological sites on the Middle Lena, as a rule, have mixed cultural layers. That is why allocation of the Mesolithic complexes here is complicated.

Дьяконов, В. М. К проблеме выделения микропластинчатых индустрий на стоянках со смешанными культурными слоями в мезолите Центральной Якутии ( по материалам долины Туймаада) / Дьяконов В. М. // Северная пацифика - культурные адаптации в конце плейстоцена и голоцена : материалы международной научной конференции "По следам древних костров...", 29 августа — 8 сентября [2005]. — Магадан : Издательство Северного международного университета, 2005. — С. 68-73.

Ответственность: Пестерева Кюннэй Айдааровна (Научный руководитель)

Количество страниц: 4 с.

Михайлова, А. И. К проблеме датировки петроглифов на основ компаративного анализа писаницы Кюнкю и материалов памятника Кюнкю II в Южной Якутии / А. И. Михайлова, С. А. Бурцев ; научный руководитель К. А. Пестерева // Гуманитарные науки в Якутии: исследования молодых ученых. - 2020. - С. 123-126.

Количество страниц: 4 с.

Петрова, С. П. К проблеме поэтики "северного" детектива (на примере повести Виталия Егорова "Адычанская трагедия") / С. П. Петрова // Языковая картина мира русских старожилов в контексте взаимодействия с языками и культурами народов России : сборник материалов Всероссийской с международным участием научно-практической онлайн-конференции, (Якутск, 19-21 ноября 2020 г.). - 2021. - С. 195-197

Количество страниц: 4 с.

- Эвенкийский язык > Фонетика,

- Эвенкийский язык > Лексикология,

- Учимся говорить на языках народов Севера > Эвенкийский язык > Языкознание,

- Языки народов Якутии > Эвенкийский язык > Лексикология,

- Языки народов Якутии > Эвенкийский язык > Фонетика,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Эвенкийский язык,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Языкознание.

Андреева, Т. Е. К проблеме становления эвенкийского литературного языка / Т. Е. Андреева ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН // Тюркские и северные языки : материалы научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Луки Никифоровича Харитонова (Якутск, 25-26 октября 2001 г.). — Якутск : Издательство СО РАН, Якутский филиал, 2002. — С. 310-313.

Количество страниц: 4 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Этимология,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Этимология,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Попов, В. Г. К этимологии названий якутского традиционного длинноклинкового вида холодного оружия типа ятаган / В. Г. Попов ; ИГИиПМНС СО РАН // Евдокия Иннокентьевна Коркина: биографика и интерпретация научного и творческого наследия : сборник научных статей / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ; [редколлегия: Н. И. Данилова, Н. И. Попова, Е. М. Самсонова ; рецензенты: Л. Н. Романова, Е. В. Семенова, И. Н. Сорова]. – Якутск : Издательство ИГИиПМНС СО РАН, 2018. – С. 183-186.

DOI: 10.25693/978-5-902198-39-0_039

Количество страниц: 4 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Ветеринария.

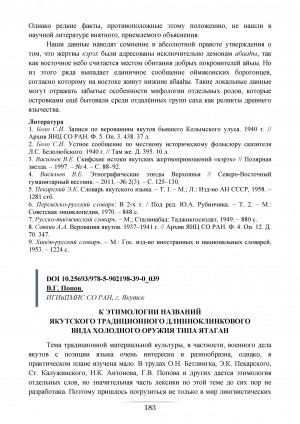

Казеино-безоарная болезнь телят молочного периода / В. О. Бурцева, Т. А. Платонов, Н. В. Кузьмина [и др.] // Проблемы ветеринарии Республики Саха (Якутия) : сборник материалов научно-методической конференции факультета ветеринарной медицины, посвященной 65-летию высшего аграрного образования Республики Саха (Якутия), Якутск, 20 апреля 2021 г. / под редакцией М. Н. Сидорова. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. - С. 17-19

Количество страниц: 12 с.

Варавина, Г. Н. Календарь эвенов Якутии: этноэкологические традиции и обряды / Г. Н. Варавина // Гуманитарные науки в Якутии: исследования молодых ученых. - 2020. - С. 51-62.

Количество страниц: 3 с.

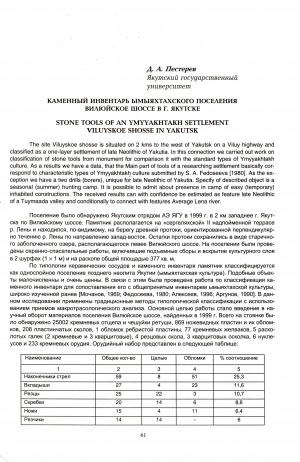

The site Viluyskoe shosse is situated on 2 kms to the west of Yakutsk on a Viluy highway and classified as a one-layer settlement of late Neolithic of Yakutia. In this connection we carried out work on classification of stone tools from monument for comparison it with the standard types of Ymyyakhtakh culture. As a results we have a data, that the Main part of tools of a researching settlement basically correspond to characteristic types of Ymyyakhtakh culture submitted by S. A. Fedoseeva. As the exception we have a two drills (borers), unique for late Neolithic of Yakutia. Specify of described object is a seasonal (summer) hunting camp. It is possible to admit about presence in camp of easy (temporary) inhabited constructions. The received results can with confidence be estimated as feature late Neolithic of Tuymaada valley and conditionally to connect with features Average Lena river.

Пестерев, Д. А. Каменный инвентарь Ымыяхтахского поселения Вилюйское шоссе в г. Якутске=Stone tools of an Ymyyakhtakh settlement Viluyskoe shosse in Yakutsk / Д. А. Пестерев // Забайкалье в геополитике России : материалы международного симпозиума "Древние культуры Азии и Америки", 26 августа-1 сентября 2003 г., г. Чита. — 2003. — С. 61-63.