Количество страниц: 2 с.

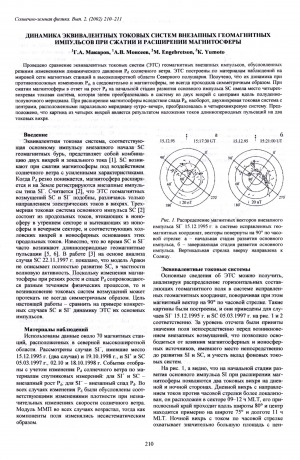

Динамика эквивалентных токовых систем внезапных геомагнитных импульсов при сжатии и расширении магнитосферы / Г. А. Макаров, А. В. Моисеев, M. Engebretson, K. Yumoto // Солнечно-земная физика = Solar-Terrestrial Physics. – 2002, вып. 2 (115) : Труды Всероссийской конференции по физике солнечно-земных связей, Иркутск, 24-29 сентября 2001 г. – С. 210-211.

Количество страниц: 12 с.

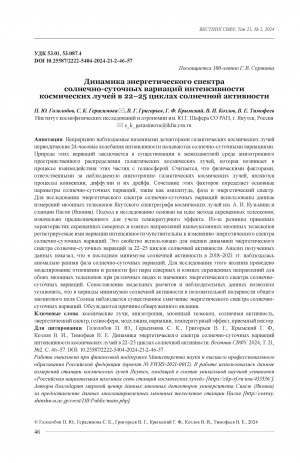

Periodic 24-hour variations in the intensity of galactic cosmic rays, continuously observed by ground-based detectors, are called solar diurnal variations. The nature of these variations lies in the existence in the interplanetary medium of an anisotropic spatial distribution of galactic cosmic rays, which arises during the interaction of these particles with the heliosphere. It is believed that the physical factors responsible for the observed anisotropy of galactic cosmic rays are the processes of convection, diffusion and their drift. The combination of these factors determines the main parameters of solar diurnal variations, such as amplitude, phase and energy spectrum. To study the energy spectrum of solar-diurnal variations, we used measurement data from muon telescopes of the Yakutsk Cosmic Ray Spectrograph after A.I. Kuzmin and Nagoya stations (Japan). The research approach is based on the idea of the crossed telescope method, originally designed to take into account the temperature effect. Due to the difference in the receiving characteristics of the crossed northern and southern directions of the above muon telescopes, the intensity variations recorded by them are sensitive to changes in the energy spectrum of solar-diurnal variations. This property was used to assess the dynamics of the energy spectrum of solar-diurnal variations for 22-25 cycles of solar activity. Analysis of the data obtained showed that in the last minimum of solar activity in 2018-2021. An anomalously early phase of solar-diurnal variations was observed. To study this phenomenon, we simulated the ratio and phase difference of a pair of northern and southern crossed directions for both muon telescopes for different types and values of the energy spectrum of solar-diurnal variations. A comparison of model calculations and observational data has made it possible to establish that during periods of minimum solar activity in the positive polarity of the general magnetic field of the Sun, a significant softening of the energy spectrum of solar-diurnal variations is observed. The reasons for the discovered phenomenon are discussed.

Динамика энергетического спектра солнечно-суточных вариаций интенсивности космических лучей в 22–25 циклах солнечной активности / П. Ю. Гололобов, С. К. Герасимова, В. Г. Григорьев [и др.] ; Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. - 2024. - Т. 21, N 2 (96). - С. 46-57. - DOI: 10.25587/2222-5404-2024-21-2-46-57

DOI: 10.25587/2222-5404-2024-21-2-46-57

Издательство: Verlag Neuendettelsau

Год выпуска: 1953

Количество страниц: 11 с.

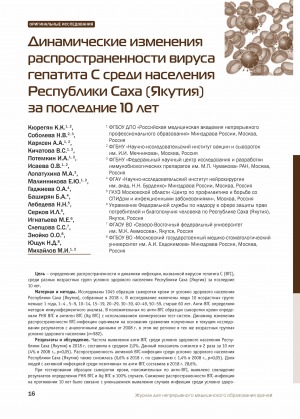

Динамические изменения распространенности вируса гепатита С среди населения Республики Саха (Якутия) за последние 10 лет / К. К. Кюрегян, Н. В. Соболева, А. А. Карлсен = Dynamic changes in the prevalence of hepatitis C virus in the general population in the Republic of Sakha (Yakutia) over the last 10 years ; Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, Федеральный научный центр

исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко, Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями,

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. - 2019. - т. 8, N 2 (29). - С. 16-26.

DOI: 10.24411/2305-3496-2019-12002

Dynamic matrix games and their mixed extension

Количество страниц: 8 с.

Данилов, Н. Н. Динамические матричные игры и их смешанное расширение / Н. Н. Данилов // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2014. - N 2-1 (5). - С. 62-69

Количество страниц: 7 с.

Данилов, Н. Н. Динамические матричные игры. Обоснование применения принципа минимакса в классе чистых комбинированных стратегий / Н. Н. Данилов // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2012. - N 2 (50). - С. 42-48

Ответственность: Присяжный Михаил Юрьевич (Составитель), Григорьева Надежда Афанасьевна (Составитель), Мурукучаева Надежда Павловна (Составитель), Прокопьева Ньургуйаана Иннокентьевна (Составитель), Слепцова В. В. (Составитель), Уарова Ольга Васильевна (Составитель), Филиппова Варвара Васильевна (Составитель)

Издательство: Академия наук РС(Я)

Год выпуска: 2024

Количество страниц: 479 с.

Династии ученых Якутии : электронный альманах / Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Академия наук Республики Саха (Якутия) ; составители: М. Ю. Присяжный, Н. А. Григорьева, Н. П. Мурукучаева [и др.]. - Якутск : АН РС (Я), 2024. - 1 файл (479 с.).

Количество страниц: 11 с.

The paper considers such nonlinear phenomena in condensed matter physics as Discrete Breezers (DB) and delocalised nonlinear vibrational modes (DNVM). DB are spatially localised vibrational modes of large amplitude that exist under conditions of nonlinearity of interatomic interactions and discreteness of the medium. The oscillation frequency of DB lies outside the phonon spectrum of low-amplitude crystal vibrations and does not resonate with phonons, i.e. it does not waste its energy on their excitation. DNVM are vibrational modes manifested in crystal lattices with translational symmetry, which exist for any oscillation amplitudes and regardless of the type of interaction between the elements of the system. In early works, the authors established a connection between DB and DNVM. A three-dimensional Body Centered Cubic (BCC) lattice with nearest and next-nearest interactions described by the β-Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou (FPUT) interatomic potential is investigated. Properties of DNVM with the wave-vector on the boundary of the first Brillouin zone are analysed. DNVM are exact solutions to the equations of motion that can be found from the analysis of only the symmetry of the bcc lattice. Frequency response of DNVM for the case of soft- and hard-type anharmonicity is calculated. In the case of hard-type anharmonicity, four DNVM have frequencies bifurcating from the upper edge of the phonon spectrum and growing with the amplitude. By superimposing localisation functions on these DNVM, various DB were obtained, which were attributed to quasi-breezers. They are not single-frequency oscillatory modes with a finite lifetime and are formed due to overcoming the strength of the intersite potential. As a result of the study, six long-lived quasi-freezers were obtained based on four DNVM frequencies above the phonon band. The results of this study confirm the effectiveness of the search for long-lived quasi-freezers in complex lattices, starting with the analysis of DNVM. In the future, the obtained quasi-breeze solutions can be used as initial conditions for an iterative procedure for searching for exact DB. Thus, the presented work demonstrates a practical approach to the search for DB in high-dimensional lattices.

Дискретные бризеры в трехмерной решетке с потенциалом Ферми-Паста-Улама-Цингоу / Ю. В. Бебихов, М. Н. Семенова, Д. У. Абдуллина, Е. К. Наумов, С. В. Дмитриев ; Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН, Политехнический институт Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. - 2024. - Т. 21, N 3 (97). - С. 39-49. - DOI: 10.25587/2222-5404-2024-21-3-39-49

DOI: 10.25587/2222-5404-2024-21-3-39-49

Количество страниц: 4 с.

Иванова, М. Н. Дискурс и дискурсивное поле / М. Н. Иванова ; Северо-восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2020. - N 3-1 (42). - C. 237-240. - DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10245

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10245

Количество страниц: 12 с.

- 1. Слепцов Платон Алексеевич. Разработка П. А. Ойунским научно-теоретических основ якутского литературного языка = Developing P. A. Oyunskiy scientific and theoretical bases of the Yakut literary language

- 2. Ефремов Николай Николаевич. Вопросы грамматического строя якутского языка Вопросы грамматического строя якутского языка в исследованиях П.А. Ойунского = Questions of the grammatical structure of the Yakut language in the researches language in the researches of P.A. Oyunskiy

- 3. Илларионов Василий Васильевич. П. А. Ойунский и якутская фольклористика = P. A. Oyunskiy and Yakut folklore studies

- 4. Романова Лидия Николаевна. Мифологизм творчества П. А. Ойунского: сотворение нового мира (постановка проблемы) = Mythologizm of P. A. Oyunskiy’s creativity: creation of the new world (problem statement)

- 5. Билюкина Алла Афанасьевна. Человек и время в творчестве П. А. Ойунского = Man and time in creative work of P. A. Oyunskiy

- 6. Антонов Егор Петрович. Исторические исследования П. А. Ойунского = Historical researches of P. A. Oyunskiy

- 7. Павлов Афанасий Афанасьевич. П. А. Ойунский - нарком просвещения, здравоохранения = P. A. Oyunskiy - Commissar of education, health

- 8. Саввинов Дмитрий Глебович. Археологические материалы о южном компоненте в культурогенезе якутов = Archaeological materials about the southern component in culture of genesis of Yakut people

- 9. Романова Лидия Николаевна, Самсонова Тамара Парфеньевна. Дора Егоровна Васильева (к 75-летию со дня рождения)

- 10. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2013, №2 (7)

The article is devoted to one of the newest and the most popular approaches in the modern social sciences — discourse analysis. In this article is an overview of trends and schools of discourse analysis. The classification of discourse research, which reflects the distinctive characteristics of interpretation and understanding of discourse.

Маклашова, Е. Г. Дискурсный анализ в социальных науках: обзор теорий / Е. Г. Маклашова ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2013, N 2 (7). - С. 54-58.

Количество страниц: 6 с.

Боякова, С. И. Дискуссия о подходах к развитию транспортной системы северных территорий СССР в 1920-е гг. / С. И. Боякова // Наука и образование. – 2014. – N 3 (75). – С. 9-13.