Количество страниц: 3 с.

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Эвенский язык,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Языкознание.

Винокурова, С. Д. Соматизмы в фразеологизмах эвенского языка / С. Д. Винокурова ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Институт языков и культуры народов СВ РФ // Научный электронный журнал Меридиан. - 2016. - N 3 (3). - C. 154-156.

Количество страниц: 6 с.

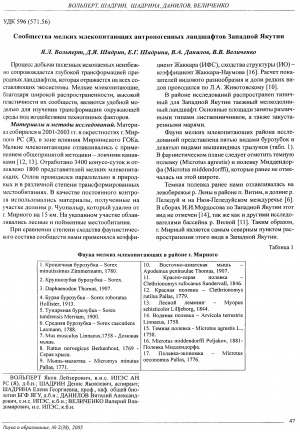

Сообщества мелких млекопитающих антропогенных ландшафтов Западной Якутии / Я. Л. Вольперт, Д. Я. Шадрин, Е. Г. Шадрина [и др.] // Наука и образование. - 2005. - N 2 (32). - С. 47-52.

Количество страниц: 8 с.

Ермакова, Ю. В. Сообщества прямокрылых насекомых (Orthoptera) реликтовых степей Центральной Якутии / Ю. В. Ермакова // Евразиатский энтомологический журнал. – 2017, Т. 16, N 6. – С. 536-543.

Количество страниц: 10 с.

Сообщества с Iris Laevigata Fisch. et C.A. Mey. как экологическая модель для создания реинтродукционных популяций / Н. С. Данилова, Н. С. Иванова, С. З. Борисова, Е. А. Афанасьева // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2013, N 93. - С. 394-405.

Количество страниц: 11 с.

Ядрихинская, С. И. Соотношение семантики (типология семантики) производных основ, образованных аффиксами -hыт и -ааччы в якутском языке / С. И. Ядрихинская, Г. Г. Филиппов // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Алтаистика". - 2022. - N 4 (7). - С. 31-41.

DOI: 10.25587/ALTAISTICSVFU.2022.10.86.003

Количество страниц: 6 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Гигиена. Санитария,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Анатомия. Физиология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Анатомия. Физиология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Гигиена. Санитария.

The limits and correlation of apoptosis and necrosis of neutrophil granulocytes in venous peripheral blood in apparently healthy people were studied. It was found that w contehen increasing the content of necrotic neutrophils AnV+/PI+, the concentration of apoptotic cells AnV+/PI-increases statistically to a large extent associated with the reduction of circulating neutrophils, monocytes, and t-helper cells. Thus, activation of neutrophil loss by necrosis can become a pathogenetic mechanism of cell membrane damage (nuclear, lysosomal, or cellular), as well as the formation of T-helper immunodeficiency

Соотношение уровня некроза и апоптоза нейтрофилов периферической крови у практически здоровых северян / О. А. Ставинская, Л. К. Добродеева, С. Н. Балашова, В. П. Патракеева // Якутский медицинский журнал. — 2020. — N 4 (72). — С. 23-27

DOI: 10.25789/YMJ.2020.72.06

The ratio of the ethical in public relations

Количество страниц: 2 с.

Домотов, В. В. Соотношение этического в общественных отношениях / В. В. Домотов, В. П. Старостин // Академический вестник Якутской государственной сельскохозяйственной академии. – 2021. – N 4 (21). – С. 17-20.

Количество страниц: 12 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Вопросы перевода,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Вопросы перевода,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Русский язык,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Васильева, А. А. Сопоставительная грамматика разносистемных языков как теоретическая основа русско-якутского перевода / А. А. Васильева // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Алтаистика" - 2021, N 2 (02). - С. 31-42.

Количество страниц: 6 с.

The relevance of the research is due to the increased interest of readers in the work of Yakut writer Valentina Gavrilyeva, as well as the need to comprehend and analyze her works from the perspective of new aesthetic and methodological requirements of the time. The purpose of the study is to perform a comparative analysis of the magazine (1970) and book (1971) editions of the story "Little Red Riding Hood and the Gray Wolf, as well as the story of how the old man Bahylayka almost "got smarter" and about Manchaary, who secretly took Care of Katie" by Gavrilyeva. The article is devoted to identifying amendments and ways to improve the work, analyzing the dynamics of the growth of the author's skill in connection with the preparation for the publication of the collection "Rosehip" and studying at the Literary Institute. This story is the only work in the work of the writer, which we have established two editions. In this regard, a comparative analysis of the works by Gavrilyeva is performed for the rst time, which may indicate the scholarly novelty of the study. At the end of the work, the author's ideological and compositional improvements were revealed, namely, adjustments to the artistic idea and parts of the composition, changes in the names of characters. The results of this study can be applied in the further study of the history of the development of prose in Yakut literature, the poetics of the work of Yakut writer Valentina Gavrilyeva.

Андросова, Т. Л. Сопоставительный анализ двух редакций рассказа В. Гаврильевой о Красной Шапочке и Сером Волке, Манчаары и Кэрэ Кэтириис / Т. Л. Андросова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Вопросы национальных литератур". - 2024, N 3 (15). - С. 53-58. - DOI: 10.25587/2782-6635-2024-3-53-58

DOI: 10.25587/2782-6635-2024-3-53-58

Количество страниц: 4 с.

Захарова, Н. Е. Сопоставительный анализ содержания образа людей разных национальностей в языковом сознании эвенков, якутов и русских / Н. Е. Захарова ; ИГИиПМНС СО РАН // Евдокия Иннокентьевна Коркина: биографика и интерпретация научного и творческого наследия : сборник научных статей / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ; [редколлегия: Н. И. Данилова, Н. И. Попова, Е. М. Самсонова ; рецензенты: Л. Н. Романова, Е. В. Семенова, И. Н. Сорова]. – Якутск : Издательство ИГИиПМНС СО РАН, 2018. – С. 172-175.

DOI: 10.25693/978-5-902198-39-0_036