Место работы автора, адрес/электронная почта: ФИЦ "Якутский научный центр СО РАН", Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН ; 677027, г. Якутск, ул. Петровского, 1 ; e-mail: spiridon_ivanov@mail.ru ; http://igi.ysn.ru

Ученая степень, ученое звание: д-р филол. наук

Область научных интересов: Языкознание, якутская диалектология

ID Автора: SPIN-код: 7389-3427, РИНЦ AuthorID: 329562

Деятельность: В 1956-1969 гг. работал преподавателем якутского языка и литературы, завучем, заместителем редактора Вилюйской районной газеты, редактором Якутского книжного издательства. С 1969 г. - в Институте языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР.

Количество страниц: 5 с.

- 1. Трофимова Светлана Менкеновна. "Тофаларско-русский словарь" В. И. Рассадина

- 2. Бурцев Анатолий Алексеевич. Автобиографический роман А. Сыромятниковой "Родные просторы" как текст индивидуальной "памяти" = А. Syromyatnikova’s autobiographical novel "Native open spaces" as a text of the individual "memory"

- 3. Петров Пантелеймон Пантелеймонович. М. С. Иванов-Багдарыын Сюлбэ: 08.11.1928-25.03.2017. [ветеран педагогического труда, фольклорист, публицист]

- 4. Мыреева Анастасия Никитична. Вклад в якутское литературоведение

- 5. Слепцов Петр Алексеевич, Васильева Надежда Матвеевна. Рецензия на второе издание "Сурук-бичик. Оҕо ааҕар кинигэтиниин" С. А. Новгородова

- 6. Дьячковский Федор Николаевич. Всероссийская научная конференция "Письменность в контексте цивилизационной парадигмы"

- 7. Бурцева Жанна Валерьевна. Поэтика "женского текста": гендерные аспекты (на материале творчества Ариадны Борисовой) = Poetics of the "female text": gender aspects (based on the work of Ariadna Borisova)

- 8. Ефремова Екатерина Михайловна. "Золотые дожди Сергеляха" Сем. П. Данилова: итоговая книга стихов (жанрово-архитектонические особенности) = "Golden Rains of Sergelyakh" Sem. P. Danilov: the fi nal book of poems (Genre-architectonic features)

- 9. Харабаева Виктория Ивановна. Выражение персональности в сложноподчиненном предложении якутского языка (в сопоставлении с тюркскими языками Южной Сибири) = Expression of personality in the complex sentence of the Yakut language (in comparison with the Turkic languages of Southern Siberia)

- 10. Жукова Людмила Николаевна. Древнекитайский и юкагирский мифы о сотворении человека: сюжетное и структурное сходство = The ancient Chinese and the Yukagir myth of the creation of man: plot and structural similarities

- 11. Готовцева Лина Митрофановна. Классификация фразеологических единиц якутского языка (лексико-грамматический подход) = Lexical and grammatical characteristics of phraseological units of the Yakut language

- 12. Винокурова Декабрина Михайловна, Старостина Сардана Александровна. Общежитие - мой дом: мнение студентов СВФУ = The dormitory is my home: NEFU students’ opinion

- 13. Ермолаев Терентий Степанович. Северный моногород: контуры исследования = The Northern monocity: the outlines of the research

- 14. Никитина Саргылана Егоровна. А. Е. Кулаковский о землеустройстве и землепользовании в Якутской области в начале ХХ века = A. E. Kulakovsky on land management and land use in the Yakut region at the beginning of the XX century

- 15. Винокурова Людмила Егоровна. Г. С. Ефимов - один из первых руководителей автономной Якутии (1920-1922 гг.) = G. S. Efimov is one of the famous leader of autonomous Yakutia (1920‒1922)

- 16. Васильев Валерий Егорович. Истоки тенгрианства: от культа гор до культа Неба = Origins of Tengrianism: from the cult of mountains to the cult of Heaven

- 17. Ушницкий Василий Васильевич. Хоролоры Якутии: история вопроса (анализ и новейшие интерпретации) = Khorolors of Yakutia: History of the issue (analysis from Earliest Times)

- 18. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2017, №2 (19)

The need for verbal designation of the countries of the world has arisen among peoples from time immemorial. However, different nations have different systems of verbal designation of the countries of the world - from color to linear-spatial. They passed a long and complex path of historical development. Numerous devastating wars, forced resettlement movements, pasture-fi shing and other vital necessity forced the ancient ancestors of the Yakuts to constantly move from place to place and to understand well the names and directions of spatial orientation. Today, the Yakut names of the countries of the world, it seems to have appeared at a later time (based on the Yakut language from the Turkic language material) as a result of significant phonetic modifications, lexical-semantic transformations of the ancient Turkic words-names of spatial orientation. At the same time, they to some way indicate to the beginning and direction of the oldest migratory movement and simultaneously reflect the oldest connections and mutual influences, traditionally established customs and habits among different peoples, Turkic and other tribes, including the Urangkhai-Sakhalars.

Иванов, С. А.

Термины определения стран света в якутском языке / С. А. Иванов ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2017, N 2 (19). - C. 82-86.

Количество страниц: 10 с.

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство.

- 1. Саввинов Анатолий Иванович. Этнографические материалы А. А. Саввина: одежда и украшения = A. Savvin's ethnographic materials: clothing and jewelry

- 2. Бурнашева Наталия Ивановна. Первый опыт Якутского областного правления по внедрению кредитной кооперации в Якутии (вторая половина XIX века) = The first experience of the Yakut regional government on the introduction credit cooperation in Yakutia (the second half of the XIX century)

- 3. Мостахова Татьяна Семеновна, Пахомов Александр Алексеевич. Этнологическая экспертиза в Республике Саха (Якутия): практика и проблемы = Ethnological expertise in the Republic of Sakha (Yakutia): practice and problems

- 4. Иванова Ирина Борисовна. Лексические средства выражения функционально-семантической категории количественности в якутском языке: имена существительные со значением единичности и совокупности = Lexical means of expressing the functional-semantic category of quantity in the Yakut language: nouns with the meaning of singularity and collection

- 5. Харабаева Виктория Ивановна. Микрополе неравенства категории компаративности в якутском языке = The micro-field of inequality of the comparative categories in the Yakut language

- 6. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2018, №2 (23)

The vocabulary of the traditional Yakut occupation of cattle breeding, horse breeding, hunting and fishing deserves special study. Some of the Yakuts until recently were also engaged in reindeer breeding. It has long been established that the basic terms of reindeer husbandry are the words of Turkic origin. This article discusses the names-terms relating only to the Yakut cattle breeding, namely the names of cattle on productivity and un productivity, gender-age changes, appearance and habits, as well as their suit. The following names to some extent reflect the long historical development of the Sakha people, their past ties with other tribal groups. We tried to fix all the noticed by us in lexicographical works and dialect descriptions of the name relating to the Yakut cattle breeding. Some of them are provided with brief etymological references in order to demonstrate the above statement. In this way we want to perpetuate the traditional names of the Yakut people, associated with the breeding of cattle, as some of them are now going into the passive vocabulary of the Yakut lexicon and are even at the stage of oblivion.

Иванов, С. А.

Общеякутские и диалектные названия, относящиеся к скотоводству / С. А. Иванов ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2018, N 2 (23). - С. 56-65. - DOI: 10.25693/IGI2218-1644.2018.02.23.006

DOI: 10.25693/IGI2218-1644.2018.02.23.006

Количество страниц: 8 с.

- 1. Оконешников Егор Иннокентьевич. Терминологические словари языка саха: типология и проблемы = Terminological dictionaries of the Sakha language: typology and problems

- 2. Антонов Егор Петрович. Гавриил Георгиевич Макаров (к 100-летию со дня рождения)

- 3. Артыкбаев Жамбыл Омарович. Казахское генеалогическое сказание о Мейрам сопы – одном из первопредков саха = Kazakh genealogical legend of Meyram sopy – one of the ancestors of the Sakha

- 4. Батюшкин Прокопий Дмитриевич. Деятельность Олекминского дополнительного сборного пункта в период летней мобилизации 1914 г. = The activities of Olekminsky additional assembly point during the summer mobilization in 1914

- 5. Захаров Вячеслав Платонович. Становление пароходства на реке Лене = Formation of shipping on the river Lena

- 6. Томаска Алена Георгиевна. Мигранты Республики Саха (Якутия): вопросы интеграции детей сельских мигрантов = Migrants of the Republic of Sakha (Yakutia): issues of integration of rural migrant children

- 7. Баишева Саргылана Макаровна. Трудовой потенциал и занятость молодежи Арктики: результаты полевых исследований = Labor and employment potential of the youth in the Arctic: the results of field studies

- 8. Федотова Наталья Дмитриевна. К вопросу качества жизни детей: жилищный аспект = To a question of the quality of children’s life: housing aspect

- 9. Слепцов Петр Алексеевич. С. А. Новгородов - создатель массовой якутской письменности, первый ученый-лингвист = S. A. Novgorodov – the creator of mass of the Yakut literature, the first scientist-linguist (to the 125th anniversary)

- 10. Ушницкий Василий Васильевич. Историография этногенеза саха: обзор научных гипотез и популярных версий (XVII-XXI вв.) = Historiography of the Sakha ethnogenesis: the review of scientific hypotheses and popular versions (XVII–XXI centuries)

- 11. Тумусов Петр Сысоевич. Из опыта использования народной терминологии в переводе анатомических терминов на якутский язык = From the experience of use of traditional terminology in translation anatomical terms in the Yakut language

- 12. Илларионов Василий Васильевич, Илларионова Туяра Васильевна. Народный певец С. А. Зверев: особенности творческой лаборатории = Creative way folk singer S. A. Zverev

- 13. Петров Александр Александрович. Рецензия на учебное пособие Т. В. Павловой-Борисовой "Профессиональное будущее Якутии. Культура и искусство"

- 14. Васильев Валерий Егорович. Этнографические этюды Севера и Юга: новые сведения о погребениях с конём и оленем

- 15. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2017, №1 (18)

- 16. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2017, №2 (19)

- 17. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2017, №3 (20)

- 18. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2017, №4 (21)

We discussed half-forgotten names of varieties Yakut stationary home and located in it bench-oron, intended mainly for sitting, lying, sleeping and other purposes. In the new economic, cultural and political conditions and the language situation mentioned names, however, are outdated and out of active use, and in the modern Yakut language, as a rule, they do not occur or very rarely used in remoter rural areas. However, in these names, to some extent, reflect the old economic, cultural and other ties the Yakuts with Ancient Turkic, Ancient Mongolian, Tungus and other ethnic groups is starting, we can say with the Sayano-Altai period of their stay. Since the XVII century the Yakuts are experiencing the progressive influence of the great Russian people, and the language of the Yakuts is exposed to the mighty Russian language in mass Yakut-Russian and passive Russian-Yakut bilingualism.

Иванов, С. А. Старинные названия якутского жилища (лингвокультурологический аспект) / С. А. Иванов ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2017, N 1 (18). - С. 105-112.

Количество страниц: 4 с.

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Биографии. Генеалогия. Геральдика,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Биографии. Генеалогия. Геральдика,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

- 1. Чарина Ольга Иосифовна. Анна Семеновна Ларионова: (к 60-летию со дня рождения)

- 2. Игнатьева Ванда Борисовна. Иван Александрович Аргунов

- 3. Винокурова Людмила Егоровна. Круглый стол "Комплексное изучение развития территорий: исторический опыт и современные подходы"

- 4. Шарина Сардана Ивановна. Основные особенности верхнеколымского говора эвенского языка = The main features of the Verkhnekolymsky sub-dialect of Even language

- 5. Оконешников Егор Иннокентьевич. Интерпретационный тип словарей терминологической лексики якутского языка = Interpretation type of dictionaries terminological vocabulary of the Yakut language

- 6. Иванова Нина Иннокентьевна. Социопсихолингвистический портрет редактора и ведущего НВК "Саха" : результаты мониторинга 2012–2013 гг. = Sociopsycholingvistic portrait host of NBC "Sakha": 2012–2013 the results of monitoring

- 7. Ширина Данара Антоновна, Максимова Татьяна Прокопьевна. Арктика: коренные народы и международное сотрудничество 80–90-х годов XX века = Arctic: indigenous peoples and international cooperation

- 8. Сулейманов Александр Альбертович. Научное изучение юкагиров Якутии в 50-е годы ХХ века = The scientific study of the yukaghirs of Yakutia in 1950th

- 9. Кириллина Мария Афанасьевна. Особенности репертуара Якутского государственного драматического театра в 1925–1930-е гг. (по материалам периодической печати) = Features of repertoire the Yakut State Drama Theatre (1925–1930)

- 10. Алексеев Анатолий Николаевич. О происхождении якутских чоронов = About the origins of the Yakut chorons

- 11. Егоров Петр Михайлович. Феодосий Семенович Донской

- 12. Васильев Илья Эдуардович. Михаил Михайлович Федоров

- 13. Васильева Дора Егоровна. Сыромятников Георгий Саввич

- 14. Николаева Альбина Михайловна. Федор Николаевич Дьячковский

- 15. Романова Лидия Николаевна, Васильева Дора Егоровна. Николай Захарович Копырин

- 16. Петров Пантелеймон Пантелеймонович. Захар Васильевич Гоголев

- 17. Кузьмина Айталина Ахметовна. Пухов Иннокентий Васильевич

- 18. Васильева Дора Егоровна. Никита Петрович Канаев

- 19. Слепцов Платон Алексеевич. Николай Климович Антонов

- 20. Петров Пантелеймон Пантелеймонович. Роман Иннокентьевич Местников

- 21. Самсонова Тамара Петровна. Особенности современного освещения темы войны в якутской малой прозе = Peculiarities of the theme of War in modern Yakut literature

- 22. Грязнухина Марианна Эдуардовна. Институт языка, литературы и истории в годы Великой Отечественной войны = Institute of Language, Literature and History in the Great Patriotic War

- 23. Винокурова Лилия Иннокентьевна. Великая Победа в повседневном пространстве сельской Якутии = Great Victory in everyday space rural of Yakutia

- 24. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2015, №1 (10)

- 25. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2015, №3 (12)

- 26. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2015, №4 (13)

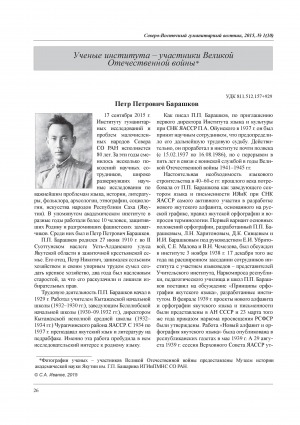

Иванов, С. А. Петр Петрович Барашков / А. С. Иванов ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Северо-Восточный гуманитарный вестник. - 2015, N 1 (10). - С. 26-29.

Количество страниц: 7 с.

The article presents some toponyms, ethnonyms and dialectal data of archaic character which are encountered in the idioms of Olekma-Viluysk, north-western dialectal zones of the Yakut language. According to the author, these data support to some extent the original hypothesis of G.V. Ksenofontov according to which Viluy was initiallypopulated by “a Yakut-speaking reindeer herding people of mixed ethnic origin” but which was subsequently ousted further to the north by the first Yakuts, cattle-breeders, who migrated from the Upper Leba region.

Иванов, С. А. Г. В. Ксенофонтов о генезисе "вилюйских якутов" / С. А. Иванов ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2012 - N 1 (4). - С. 82-88.

Ответственность: Слепцов Петр Алексеевич (Редактор), Данилова Надежда Ивановна (Прочие), Ефремов Николай Николаевич (Прочие), Филиппов Гаврил Гаврильевич (Прочие)

Издательство: Наука

Год выпуска: 2014

Количество страниц: 256 с.

Иванов, С. А. Морфологические особенности говоров якутского языка : [монография] / С. А. Иванов ; ответственный редактор П. А. Слепцов ; рецензенты: Н. И. Данилова, Н. Н. Ефремов, Г. Г. Филиппов ; Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. – Новосибирск : Наука, 2014. – 244, [3] с. ; ISBN 978-5-02-019250-8

Количество страниц: 4 с.

Иванов, С. А. Диалектное фонетическое соответствие Ы-И / И-Ы в говорах якутского языка / С. А. Иванов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015, N 6 (48), ч. 2. - С. 85-88.

Количество страниц: 24 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Исследования якутского языка. Языковеды,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Исследования якутского языка. Языковеды,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Иванов, С. А. Л. Н. Харитонов о некоторых фонетических вариациях в якутском языке / С. А. Иванов ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН // Тюркские и северные языки : материалы научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Луки Никифоровича Харитонова (Якутск, 25-26 октября 2001 г.). — Якутск : Издательство СО РАН, Якутский филиал, 2002. — С. 39-62.

Количество страниц: 6 с.

The author tries to explain the origin and use of the affixial elements -t and -at which are composite formants the plural number -t-tar and -at-tar. An opinion is expressed according to which the affixal element -t has been inherited from antiquity whereas -at appeared later as a result of ancient contacts of the Old Yakut language with the languages of other, non-Turkic system.

Иванов, С. А. Аффиксы множественного числа -т-тар(...), -ат-тар(...)=The affixes of the plural number -t-tar(...), -at-tar(...) / С. А. Иванов // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2011. – N 1 (2). – С. 78-82.

Количество страниц: 8 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Лексикология,

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Диалектология,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Диалектология,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Лексикология,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство.

Иванов, С. А. Общеякутские и диалектные названия, относящиеся к коневодству / С. А. Иванов ; ИГИиПМНС СО РАН // Евдокия Иннокентьевна Коркина: биографика и интерпретация научного и творческого наследия : сборник научных статей / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ; [редколлегия: Н. И. Данилова, Н. И. Попова, Е. М. Самсонова ; рецензенты: Л. Н. Романова, Е. В. Семенова, И. Н. Сорова]. – Якутск : Издательство ИГИиПМНС СО РАН, 2018. – С. 187-194.

DOI: 10.25693/978-5-902198-39-0_040