Количество страниц: 4 с.

- Общественные науки. Образование > Демография. Статистика. Социология,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Патология. Клиническая медицина > Психиатрия,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Демография. Статистика. Социология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Патология. Клиническая медицина > Психиатрия.

Трудовая терапия как метод реабилитации наркозависимых на примере ОО "Алмаз" / Г. П. Агеев, Т. П. Егорова, С. С. Иванов [и др.] // Академический вестник Якутской государственной сельскохозяйственной академии. – 2021. – N 7 (24). – С. 27-31.

Количество страниц: 11 с.

- Общественные науки. Образование > Демография. Статистика. Социология,

- Общественные науки. Образование > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга > Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Демография. Статистика. Социология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга > Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров.

- 1. Петрова Светлана Максимовна. III-я международная научно-практическая конференция СВФУ "Русский мир Азии" в г. Ханой (СРВ) = III International Scientific and Practical Conference of NEFU “Russian World of Asia” in Hanoi (SRV)

- 2. Васильев Нюргун Павлович, Самсонова Ася Нюргуновна. Геоинформационные системы в процессе формирования познавательных универсальных учебных действий обучающихся (на примере темы "Африка" 7 класс) = Geospatial information systems in the formation of cognitive general educational activities of students: a case of teaching the topic “Africa” in the 7th grade

- 3. Егорова Аида Июньевна. Региональный круглый стол "Психологические особенности межэтнических отношений" = Regional round table "Psychological features of interethnic relations"

- 4. Егорова Аида Июньевна, Солдатова Ольга Даниловна, Лыкова Дина Александровна. Межрегиональный круглый стол "Факторы повышения устойчивости психологического здоровья личности в 21 веке: ценностно-смысловой подход" = Interregional round table "Factors for increased stability of individual psychological health in the 21st century: a value-meaning approach"

- 5. Данилова Вера Софроновна, Кожевников Николай Николаевич. Республиканская студенческая конференция "Философия и методология научных исследований" = Republican student conference "Philosophy and methodology of scientific research"

- 6. Сергеева Анжелика Ивановна. Системность современного философского знания = The systematic nature of modern philosophical knowledge

- 7. Корякина Анжелина Анатольевна. Доверие в межкультурной коммуникации = Trust in intercultural communication

- 8. Кожевников Николай Николаевич, Данилова Вера Софроновна. О методологии эстетики = About the methodology of aesthetics

- 9. Мельникова Надежда Михайловна, Афанасьева Сайыына Ивановна. Специфика полоролевых стереотипов подростков в условиях раздельного обучения = Specificity of gender role stereotypes of adolescents in conditions of single-gender education

- 10. Федорова Саргылана Александровна, Егорова Аксинья Егоровна. Особенности обучения химии как общеобразовательной дисциплины в балетной школе (колледже) = Features of teaching Chemistry as a general education subject in a Ballet school (college)

- 11. Саввинов Василий Михайлович. Оценка практик управления образованием в контексте устойчивого развития = Evaluation of education management practices in the context of sustainable development

- 12. Дагбаева Нина Жамсуевна, Николаева Алла Дмитриевна. Основы нравственного воспитания молодого поколения в Китае: историко-педагогический обзор = Fundamentals of moral education of the young generation in China: historical and pedagogical review

- 13. Багмет Надежда Константиновна, Матвеева У. М.. Развитие речевой культуры в профессиональной деятельности студентов неязыкового вуза

- 14. Яковлева Татьяна Афанасьевна. К обсуждению проекта федерального закона "О старательской деятельности" = On the topic of discussion of the draft legislation on artisanal mining

- 15. Ким-Кимэн Александр Николаевич. Филиппов Валерий Тимофеевич, юрист, посвятивший себя служению закону и праву = ValeriyFilippov, a lawyer who devoted himself to serving the law and right

- 16. Шадрин Владимир Владиславович. Гражданское общество в России: между социальным и правовым государством = Civil society in Russia: between welfare state and legal state

- 17. Говорова Дайана Петровна. Описание общественно опасных последствий экологических преступлений в российском уголовном законе = Description of socially dangerous consequences of environmental crimes in the Russian criminal law

- 18. Радченко Наталья Николаевна, Илларионов Марк Андреевич. Выездной туризм из Якутии в 1965–1985 гг. = Outbound tourism from Yakutia in 1965 - 1985

- 19. Макарова Аграфена Иннокентьевна, Филиппов Тимур Дмитриевич. История Вилюйского лепрозория = The history of the Vilyui leprosarium

- 20. Макарова Аграфена Иннокентьевна, Жиркова Дайана Николаевна. История Намского улуса в топонимах = The history of Namsky Distirct in the toponyms

- 21. Курчатова Тамара Тимофеевна, Скрябин Кирилл Дмитриевич. История становления студенческой физической культуры и спорта ЯГУ в 50-е годы ХХ века (по материалам газеты Якутский университет) = The history of the formation of student physical culture and sports at YSU in the 1950s (based on the materials of the newspaper Yakutsk University)

- 22. Парфенова Ольга Афанасьевна, Уваровский Максим Лукич. Федерализм современной России: проблемы и перспективы = Federalism of modern Russia: problems and prospects

- 23. Окорокова Матрена Павловна, Попова Евдокия Михайловна, Слепцова Кира Юрьевна. Молодежные организации в политическом пространстве Республики Саха (Якутия) = Youth organizations in the political space of the Sakha Republic (Yakutia)

- 24. Окорокова Матрена Павловна, Никифорова Дария Николаевна. Проблемы формирования политической грамотности молодежи = Problems of forming political literacy of youth

- 25. Григорьев Ньургун Афанасьевич, Терентьев Максим Андрианович. Государственная политика поддержки молодых специалистов в Республике Саха (Якутия) = State Policy of Support for Young Professionalsin the Sakha Republic (Yakutia)

- 26. Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, 2024, №4 (98)

As a discourse, the article analyzes the research of modern scholars on the problem of value formation in modern Russia, taking into account the realities of the time, geopolitical changes and transformational processes that affect the value foundations of youth. The experience of educational and educational organizations of the Sakha Republic (Yakutia) on the preservation and development of the value foundations of family and family education, such as: the republican family championship dedicated to the Year of Family and Childhood; choral activities revealing the identity of the Russian yamschik coachmen culture; social assistance and psychological and pedagogical support for nomadic families; experience of ethnopedagogic education and interaction is presented with a family of schools in Yakutsk; a set of measures aimed at supporting, advising, and strengthening young student families of the Teacher Training Institute of the M. K. Ammosov North-Eastern Federal University. The author focuses on the fact that it is the younger generation that represents the future development of the country in the context of preserving cultural and national identity, which is based on spiritual, moral and moral values. In this connection, an empirical study was conducted on the study of family values among the NEFU students. The survey (questionnaire) was attended by students of pedagogical fields, in the number of 220 respondents. The results of the study revealed: a positive attitude towards the institution of the family, preference for a legally registered marriage, the optimal age for starting a family, the planned number of children, the priority of family values among students such as: love, health, education, mutual assistance and mutual respect, hard work and responsibility, justice and honesty, respect for elders and family traditions.

Алексеева, И. С. Традиционные и семейные ценности в представлении студентов / И. С. Алексеева, С. А. Филин ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Педагогика. Психология. Философия". - 2024. - N 4 (36). - С. 7-17. - DOI: 10.25587/2587-5604-2024-4-7-17

DOI: 10.25587/2587-5604-2024-4-7-17

Количество страниц: 10 с.

Алексеева, П. С. Исследование маргинальности личности во взаимосвязи с девиантным поведением / П. С. Алексеева, К. В. Ким, Н. Ю. Прокопьева ; ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова" // Мир науки. Педагогика и психология. - 2017. - Т. 5, N 1. - C. 6.

Количество страниц: 6 с.

Андреев, А. П. Анализ населения, проживавшего в Амгинской слободе в конце XIX века / А. П. Андреев, Н. С. Клепиков ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Культурное наследие народов Северо-Востока РФ: проблемы и перспективы : сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти якутского исследователя-этнографа Платона Алексеевича Слепцова, Якутск, 216 декабря 2022 г. / члены редакционной коллегии: Н. В. Афанасьев, А. М. Захаров. - Якутск : Издательский дом СВФУ им. М. К. Аммосова, 2023. - С. 51-56.

Количество страниц: 8 с.

The article deals with the revolution of 1917. which aroused the mass women's movement, when in Yakutia women's social and women's national associations emerged. The role of women's organizations is revealed after the establishment of Soviet power in the successful socialization and integration of urban, ulus and village women in a new political, economic and cultural space, and the increase of their social status in society. The contribution of women's associations on the organization of the All-Yakut women's congresses, which took concrete measures to implement the policy of their "emancipation", was revealed. The wide involvement of women in agricultural and cooperative production, in social work on the opening of school and preschool, medical, cultural and educational institutions, as well as in attracting women to research activities is shown. The conclusion is drawn about the use by party and soviet leadership of the creative and spiritual potential of women for reconstruction and modernization in the Stalinist version of the economy and culture of the Yakut ASSR. Also touched upon is the contribution of the women's movement in shaping and educating a new Soviet citizen. Data are given on the change in the policy of the authorities to encourage the activities of women's organizations, when in the 1930s the status of women began to "enslave" in the framework of strengthening the totalitarian system.

Антонов, Е. П. Интеграция женщин в публичное пространство автономной Якутии: анализ деятельности женских общественных организация в 20-е гг. XX в. / Е. П. Антонов // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2017. — N 4 (21). — C. 18-24.

Количество страниц: 10 с.

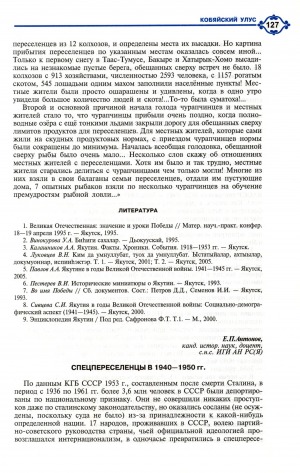

Антонов, Е. П. Спецпереселенцы в 1940 - 1950 гг. / Е. П. Антонов, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник ИГИ АН РС (Я) // Кобяйский улус : история, культура, фольклор. – Якутск : Бичик, 2007. – С. 127-135.

Количество страниц: 18 с.

- Общественные науки. Образование > Демография. Статистика. Социология,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Историческая наука. Историография > История Якутии > Якутия до 1917 г.,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Историческая наука. Историография > История Якутии > Якутия с 1917 по 1940 гг.,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Демография. Статистика. Социология,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Историческая наука. Историография > Всеобщая история > История Якутии.

Антонов, Е. П. Якутская эмиграция: особенности адаптации и коммуникации / Е. П. Антонов, В. Н. Антонова // Научный диалог. – 2019, N 11. – С. 228-244.

DOI: 10.24224/2227-1295-2019-11-228-244

Ответственность: Иванов Андрей Владимирович (Редактор), Семилет Тамара Алексеевна (Автор обозрения, рецензии), Фролов В. С.

Издательство: РИО Алтайского ГАУ

Год выпуска: 2017

Количество страниц: 344 с.

- Общественные науки. Образование > Демография. Статистика. Социология,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Общие вопросы. География как наука. Географические исследования,

- КНИГАКАН > Все народы > Кумандинцы (тюркская группа языков) > География. История,

- КНИГАКАН > Все народы > Тубалары (тюркская группа языков) > География. История,

- КНИГАКАН > Все народы > Челканцы (тюркская группа языков) > География. История,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Общие вопросы. География как наука. Географические исследования,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Демография. Статистика. Социология.

Алтай и Гималаи как уникальные культурно-биосферные регионы Евразии : [монография] / [Апенышева Л. Г., Артамонова Т. А., Белокурова С. М. и др. ; под редакцией А. В. Иванова, И. В. Фотиевой ; рецензенты: Т. А. Семилет, В. С. Фролов] ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный аграрный университет", Kalp Foundation (Индия), Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук. - Барнаул : РИО Алтайского ГАУ, 2017. -335 с., [4] л. цв. ил. : ил., цв. ил., портр., карт., табл. ; 21 см. ISBN 978-5-94485-315-8. - 500 экз.

Количество страниц: 4 с.

- Общественные науки. Образование > Демография. Статистика. Социология,

- Математика. Естественные науки > Общая биология. Антропология. Вирусология. Микробиология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Демография. Статистика. Социология,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Общая биология. Антропология. Вирусология. Микробиология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Анатомия. Физиология.

We have studied polymorphisms in the genes encoding components of carbohydrate metabolism and fibrinolysis system in the Yakuts with metabolic syndrome. Genotypes SNPs rs9939609 gene FTO, rs1137101 gene LEPR, rs1799889 and rs6046 gene SERPINE1 F7 gene were identified in the study group patients with metabolic syndrome (n = 100) and healthy (n = 100). We have revealed that the MS group Һ+һ polymorphic genotype 4G/4G gene SERPINE1 prevailed, associated with obesity (p=0,009). The risk of developing MS in the Yakut population became involved with genotype 4G/4G gene SERPINE1 (OR = 3,568; CI 95%: 1,534-8,299). In case of polymorphic variants of other genes, we studied, the risk of MS has not been identified (OR < 1). There was a statistically significant association of gene polymorphism Gln223Arg LEPR level of total cholesterol (p = 0,038), triglycerides (p = 0,033) and atherogenic coefficient (p = 0,030) in Yakut ethnic group. Association analysis of polymorphism -675 5G/4G gene SERPINE1 with MS components in the sample revealed significant differences in anthropometric parameters: body mass index (p = 0,016), waist circumference (p = 0,001), the ratio of waist circumference to hip circumference (p=0,019).

Генетические аспекты метаболического синдрома в якутской этнической группе / А. С. Асекритова, Е. П. Борисова, Е. С. Кылбанова, Н. Р. Максимова //Якутский медицинский журнал. – 2014. – N 2 (46). – C. 32-35.

Ответственность: Буданов Владимир Григорьевич (Прочие), Малыгина Ирина Викторовна (Прочие)

Издательство: Издательство "Согласие"

Год выпуска: 2019

Количество страниц: 304 с.

Многогранность человеческого капитала: культурные и социальные основания : [коллективная монография / Астафьева О. Н., Делокаров К. Х., Егоров В. К. и др.] ; общая редакция и составление О. Н. Астафьевой и О. В. Шлыковой ; [рецензенты: В. Г. Буданов, И. В. Малыгина, Л. Б. Зубанова]: Издательство "Согласие", 2019. – 293, [1] с. : табл. ; 22 см. – ISBN 978-5-907038-26-4