Количество страниц: 6 с.

Эффекты азимутального распространения внезапных геомагнитных импульсов: влияние Ву-компоненты ММП и ионосферной проводимости / С. И. Соловьев, А. В. Моисеев, М. Енгебретсон, К. Юмото // Динамика сплошной среды. – 2004. – Вып. 122 : Доклады Всероссийской школы-семинара "Фундаментальные и прикладные проблемы физики на Севере", Якутск, 24-28 июня 2003. – С. 102-107.

Количество страниц: 4 с.

- Математика. Естественные науки > Астрономия. Астрофизика. Исследование космического пространства. Геодезия,

- Математика. Естественные науки > Общая геология . Метеорология. Климатология. Историческая геология. Стратиграфия. Палеогеография,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Астрономия. Астрофизика. Исследование космического пространства. Геодезия,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Геология. Геологические и геофизические науки.

Эффекты взрыва Челябинского метеороида 15.02.2013 в вариациях параметров ОНЧ-радиосигналов, регистрируемых в Якутске и Улан-Удэ / В. И. Козлов, В. А. Муллаяров, А. А. Корсаков [и др.] // Солнечно-земная физика = Solar-Terrestrial Physics. – 2013, N 24 (137). – С. 32-35.

Ответственность: Романова Екатерина Назаровна (Редактор), Винокурова Лилия Иннокентьевна (Редактор), Заморщикова Людмила Софроновна (Редактор), Максимова Саргылана Васильевна (Редактор), Покатилова Надежда Володаровна (Редактор), Степанова Лена Борисовна (Редактор), Жуковская Наталия Львовна (Прочие), Мухоплева Светлана Дмитриевна (Прочие)

Издательство: Электронное издательство НБ РС(Я)

Год выпуска: 2019

Количество страниц: 536 с.

- Грибановский Николай Николаевич > О жизни и деятельности Н.Н. Грибановского,

- Василевич Глафира Макарьевна > О жизни и деятельности Г.М. Василевич,

- Оленевод - хранитель тундры > Современное состояние оленеводства,

- Самсонова Валентина Андреевна > Публикации В.А. Самсоновой,

- Национальная культура, обряды, праздники коренных малочисленных народов Севера > Традиционные обряды, праздники, искусство коренных малочисленных народов Якутии,

- Пекарский Эдуард Карлович > Жизнь и деятельность,

- Шейкин Юрий Ильич > О научной деятельности Ю.И. Шейкина,

- Самсонова Валентина Андреевна > Публикации,

- Максимова Саргылана Васильевна > Редакторская деятельность,

- Общественные науки. Образование > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО > Научная литература,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков),

- iYakutia > Арктика: история и перспективы > Международное научное сотрудничество,

- iYakutia > Арктика: история и перспективы > Научные исследования в Арктике,

- КНИГАКАН > Все народы > Юкагиры (палеоазиатская группа языков) > Этнография. Фольклор,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Этнография. Фольклор,

- КНИГАКАН > Все народы > Чукчи (палеоазиатская группа языков) > Этнография. Фольклор,

- КНИГАКАН > Все народы > Ханты (финно-угорская группа языков) > Этнография. Фольклор,

- КНИГАКАН > Все народы > Коряки (палеоазиатская группа языков) > Этнография. Фольклор,

- КНИГАКАН > Все народы > Нивхи (палеоазиатская группа языков) > Этнография. Фольклор,

- КНИГАКАН > Все народы > Нганасаны (самодийская группа языков) > Этнография. Фольклор,

- КНИГАКАН > Все народы > Долганы (тюркская группа языков) > Этнография. Фольклор,

- КНИГАКАН > Общественные науки > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы. Фольклор,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы.

Эхо арктической одиссеи: судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов : сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 14-15 ноября 2019 г. = Echo of the Arctic Odyssey: the Fates of Ethnic Cultures in the Studies of Northern Scientists : Russian scientific conference, November 14-15, 2019 : conference Proceedings / редколлегия: Е. Н. Романова, доктор исторических наук (ответственный редактор), Л. И. Винокурова, кандидат исторических наук, Л. С. Заморщикова, кандидат филологических наук, С. В. Максимова, кандидат исторических наук [и др. ; рецензенты: Н. Л. Жуковская, доктор исторических наук, С. Д. Мухоплева, кандидат филологических наук]. - Электронные текстовые данные (1 файл: 10,0 Кб). - Якутск : Электронное издательство НБ РС(Я), 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Содерж.: И. С. Гурвич: новые подходы и интерпретации научного наследия ученого ; Кросс-культурные исследования в гуманитарных науках: междисциплинарный дискурс ; Методология прикладных исследований: северное измерение ; Визуальные ландшафты севера: крупным планом ; "Звучащие ландшафты Арктики" ; Workshop "Лаборатория этнографа: музейный предмет" ; Миссия шамана в современном обществе: традиции и новые сакральные технологии. - ISBN 978-5-6043457-3-3.

Количество страниц: 7 с.

Слепцов, Ю. А. Эһэкээн – архаичный образ покровителя охоты в Якутии (на основе архивных материалов И. С. Гурвича) / Ю. А. Слепцов // Культура и цивилизация. - 2020. - Т. 10, N 3A. - С. 247-253.

DOI: 10.34670/AR.2020.70.52.032

Количество страниц: 4 с.

Аргунова, Т. В. Юбилей гуманитарной науки в Якутии : [к 75-летию Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН] / Т. В. Аргунова // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2011. – N 1 (2). – С. 122-125.

Количество страниц: 2 с.

- Общий отдел > Общие вопросы науки и культуры,

- Общий отдел > Организации и прочие типы объединений. Ассоциации. Конгрессы. Выставки. Музеи,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩИЙ ОТДЕЛ > Организации и прочие типы объединений. Ассоциации. Конгрессы. Выставки. Музеи,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩИЙ ОТДЕЛ > Общие вопросы науки и культуры.

Нелунов, А. Г. Юбилей института : [60-летие Института языка, литературы и истории АН РС (Я)] / А. Г. Нелунов, кандидат филологических наук // Наука и образование. – 1996. – N 1, март. – С. 120-121.

Количество страниц: 2 с.

- Общественные науки. Образование > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга > Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Биографии. Генеалогия. Геральдика,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга > Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Биографии. Генеалогия. Геральдика.

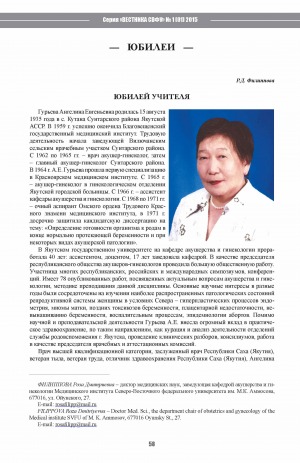

Филиппова, Р. Д. Юбилей учителя / Р. Д. Филиппова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Медицинские науки". – 2015. – N 1 (01). – C. 58-59.

Количество страниц: 5 с.

- Общественные науки. Образование > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Биографии. Генеалогия. Геральдика,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Биографии. Генеалогия. Геральдика,

- ШКОЛА > Педагогу > Образование в Республике Саха (Якутия) > Профессия Учитель....

- 1. Народное образование Якутии, 2024, N 4 (133), 2024, №N 4 (133)

- 2. Николаева Виктория Васильевна. Актуальное состояние и дефициты родительской компетентности в вопросах воспитания (анализ результатов онлайн-опроса в Республике Саха (Якутия)) = Current state and deficiencies of parental сompetence in education issues (analysis of the online survey results in the Republic of Sakha (Yakutia))

- 3. Семенова Галина Владимировна. Духовный стержень династии Атласовых из поселка Усть-Мая = The spiritual core of the Atlasovs dynasty from the village of Ust-Maya

- 4. Черкашин Василий Петрович. Көҥүл тустуу эйгэтигэр – бырааттыы Черкашиннар = Freestyle wrestling of Сherkashin brothers

- 5. Артемьева Мария Семеновна. Педагогические династии Чурапчинского улуса = Pedagogical dynasties of Сhurapchinsky district

- 6. Григорьева Марианна Васильевна. Я родом из учительской династии

- 7. Ефремова Любовь Ивановна. Педагогическая династия: от истоков до современности = Pedagogical dynasty from origins to the present day

- 8. Третьякова Изабелла Николаевна, Третьяков Владислав Егорович. Сила нашего рода - в учителях = The strength of our family is in the teachers

- 9. Аржакова Елизавета Николаевна. Тапталлаах аҕабыт туһунан аҕыйах тыл = A few words about our beloved father

- 10. Монахов Владимир Генрихович, Горохов Алексей Николаевич, Величенко Валерий Владимирович, Данилов Василий Алексеевич. Анализ биоразнообразия млекопитающих долины верхнего течения реки Индигирки = Biodiversity analysis of mammals in the upper Indigirka River valley

The article describes the biography of the founders of the Ammosov dynasty of teachers, Egor Yegorovich and Marfa Fedorovna, their contribution to the development of the Kurbusakh secondary boarding school in the Ust-Aldan region, and also provides information about the successors of the Ammosov dynasty of teachers of the second and third generations.

Аммосова, Е. Е.

Юбилей школы и династии Аммосовых / Е. Е. Аммосова ; МБОУ "Курбусахская средняя общеобразовательная школа им. Н. Н. Окоемова" // Народное образование Якутии. - 2024. - N 4 (133). - С. 112-116.

Количество страниц: 8 с.

Варламова, Д. К. Ювенальная юстиция и ответственное родительство: пути соотношения / Д. К. Варламова, З. И. Корякина, А. А. Павлова ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Научный электронный журнал Меридиан. - 2018. - N 7 (18). - C. 6-8.

Количество страниц: 6 с.

- 1. Народы и культуры Северной Азии в контексте научного наследия Г. М. Василевич: сборник научных статей, 2020

- 2. Яковлева Капитолина Максимовна, Михайлова Саргылана Михайловна. Растительный орнамент в якутских украшениях: красота со смыслом = Floral ornament in yakut jewelry: beauty with meaning

- 3. Варламова Юлия Александровна, Дьяконова Мария Петровна. Об эвенкийском космониме "Чапактэ - территория беличьих гнезд" в обозначении созвездия "Плеяды" = About the evenki cosmonym "Chapakte - territory of squirrel nests" in the designation of the constellation "Pleiades"

- 4. Варламова Юлия Александровна, Варламов Александр Николаевич. Сибирь" в эвенкийском фольклоре: к вопросу об этимологии топонима = "Siberia" in the evenki folklore: to the question of etymology of toponym

- 5. Варламов Александр Николаевич. Образ лося в мировоззрении и фольклоре тунгусо-маньчжурских народов: к вопросу о ранней истории тунгусов = The image of a moose in the worldview and folklore of tungusmanchu peoples: on the question of earlier history of tungus

- 6. Унру Софья Александровна. Персонажи современного необрядового фольклора эвенков = Characters of modern non-ritual folklore of the evenks

- 7. Ушницкая Наталья Юрьевна. Глаголы перемещения в эвенкийской языковой картине мира = Overcoming space in the evenk language picture of the world

- 8. Кузьмина Раиса Петровна. Концептуализация жалости в эвенской языковой картине мира = Conceptualization of pity in even’s language picture of the world

- 9. Николаев Егор Револьевич. О тунгусо-маньчжурских заимствованиях в лексико-тематической группе "Пища" в якутском языке (по лексикографическим материалам) = On the tungus-manchu borrowings of the lexical-thematic group "Food" in the yakut language (based on lexicographic materials)

- 10. Дьячковский Федор Николаевич. Семантическое освоение якутских слов в говорах эвенков Якутии (на материале "Эвенкийско-русского словаря" А. Н. Мыреевой) = Semantic adaptation of yakut words in evenki dialects in Yakutia (illustrated by A.N. Myreeva's Evenki-Russian Dictionary)

- 11. Курилов Гаврил Николаевич. Отражение в языке юкагиров одной из древних культурных традиций = Language in the disclosure of one of the cultural traditions of the ancient yukagirs

- 12. Петров Пантелеймон Пантелеймонович. Загадочная "Земля якутского дворянина": история одной карты Северо-Востока Азии и Аляски (XVIII в.) = Mysterious “Land of the yakut nobleman": the history of a map of Northeast Asia and Alaska (XVIII centure)

- 13. Максимова Саргылана Васильевна, Бойтунова Светлана Иннокентьевна. Культурный код этнолога Уллы Йохансен в дарственной коллекции Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) = Ethnologist Ulla Johansen's cultural code in the donation collection of the National library of the Republic of Sakha (Yakutia)

- 14. Бойтунова Светлана Иннокентьевна. Истоки книжности народов Севера (1812 - XX в.): историческая реконструкция = The origins of the bookishness of the North peoples (1812-1917): historical reconstruction

- 15. Санникова Яна Михайловна. Традиционные хозяйственные занятия коренного населения Анабарского региона Якутии на рубеже XX - XXI вв. в контексте исследования культурного ландшафта = Traditional economic activity of the indigenous population of the Anabar region of Yakutia at the turn of the XX-XXI centuries in the context of cultural and landscape research

- 16. Филиппова Виктория Викторовна. Эвенкийское население Хатанго-Анабарского региона: динамика численности и расселения в XX-XXI вв. = Evenki of the Khatango-Anabar region: dynamics of population and settlement in the XX-XXI centuries

- 17. Федорова Айталина Родионовна. О некоторых представлениях народов циркумполярного мира о мамонте = About some ideas of the peoples of the circumpolar world about the mammoth

- 18. Романова Екатерина Назаровна, Октябрьская Ирина Вячеславовна. Тренды российской этнографии XX в.: Г. М. Василевич и ее вклад в методологию этнографического сибиреведения = Trends in russian ethnography of the XXth century: G. M. Vasilevich and her contribution to the methodology of ethnographic studies of Siberia

- 19. Баишева Саргылана Макаровна. Этнические особенности пространственного развития коренных малочисленных народов Севера прибрежной части якутской Арктики = Ethnic features of the spatial development of the indigenous peoples of the coastal part of the yakut Arctic

- 20. Попова Наталья Иннокентьевна. Национальный институт в регионе: традиции, современные исследования и перспективы развития = The national institute in the region: traditions, modern research and development prospects

- 21. Андреева Тамара Егоровна. Тунгусоведение в институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера: этапы истории и перспективы развития = Tungusology in the institute for humanities research and indigenous studies of the North: stages of history and development prospects

- 22. Акимова Валентина Семеновна. Вклад Г. М. Василевич в типологизацию эвенкийского (тунгусского) кафтана = G. M. Vasilevich’s contribution то the typologization of the evenki (tungussky) caftan

- 23. Варавина Галина Николаевна. Календарная культура северных общностей: традиции, обрядность, символика (на примере эвенов и эвенков) = Calendar culture of northern communities: traditions, rituals, symbols (using the example of evens and evenks)

- 24. Курилова Самона Николаевна. Наименования оленя в языке тундровых юкагиров = Names of the reindeer in tundra yukaghir

- 25. Жукова Людмила Николаевна. Средства передвижения у юкагиров: лодки (традиции и современность) = Yukagir boats: traditions and modernity

- 26. Бравина Розалия Иннокентьевна. Самодийский след в якутской культуре = Samodian trace in yakut culture

- 27. Слепцова Айталина Алексеевна. Изделия из кости в якутских погребениях = Bone products in yakut burials

- 28. Ушницкий Василий Васильевич. Этапы заселения предками эвенков территории Якутии = The stages of settlement by the ancestors of the evenks of Yakutia

- 29. Сулейманов Александр Альбертович. Научное изучение юкагиров Якутии в 1980 е годы = The scientific study of the yukaghirs of Yakutia in 1980-ies xx century

- 30. Петров Пантелеймон Пантелеймонович. Один пример арендных отношений между тунгусским родом и золотопромышленниками (вторая половина XIX в.) = One example of the rental relationship between the tunguska clan and gold miners (the second half of the XIX century)

- 31. Васильев Валерий Егорович. К терминам "Шаман" и "Кам" у тунгусов и тюрков: опыт лингвистических и этнографических параллелей между эвенками и саха = То the terms “Shaman" and "Kam" among tungus and turks: experience of linguistic and ethnographic parallels between evenks and sakha

- 32. Саввинов Павел Олегович. Сохранение культурно-национальной идентичности якутских эмигрантов = Preservation of the cultural and national identity of yakut emigrants

- 33. Прокопьева Александра Николаевна. Костяные гребни кулун-атахской культуры Якутии = Bone combs of the kulun atakh culture of Yakutia

- 34. Орлов Владимир Афанасьевич. Установка для измерения зенитно-азимутальных координат осей широких атмосферных ливней космических лучей: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, 1973

The territory of the Yugulat nasleg in the XVI-XVII centuries was occupied by nomadic Tungus tribes engaged in reindeer herding and hunting. According to the census 1732- 1733 years in the basin of the Vilyui river was listed the next parish, called in the document childbirth in Verhneviljujsk office - Fuglatskaya, Buyagirskaya, Beldetskaya, Sholgonskaya and others. Administratively, the territory of the present-day Yugyulatsky nasleg as part of the Vilyuysky district did not have a clear defined structure. The local population was extremely small with a huge area of habitat. This is explained by the nomadic way of life and everyday life of the reindeer herding and hunting communities of the Tung river basin. A. 1. Gogolev includes the ugulyats among the Mongol-speaking tribes that moved from the Angara region to vilyu and began to develop this rich region, and claims that they were part of the Tumat. By G.M. Vasilevich, one of the Mongolian legends of thistribe is recorded as Yugulat. The same name is found among the Manchus and Buryats. Long, who studied the composition of the Yakut childbirth yasak lists of Russian Cossacks in the XVII century, found that ygulati called "fygledi" is designated as the Tungus, wandering the pool Tyung River the left tributary of the Vilyui. On ethnographic sources, Yguletskii nasleg consisted of such families - Yugulyatsky rod, Nakharinskiy kind Zharkhanski rod, Chordytski rod, Kondagirskii rod, Tyuryukatski and Namskyi family. In 1822 according to the "Charter on the management of foreigners Siberia” the Second yasak Commission childbirth ugulat, oogostok, chordyu, shologon, bety, dzhokhy, kaltakul and khatygin were numbered among the Tungus and therefore received the status of a stray. They were exempt from all fees except yasak, and had the right to move freely from district to district. As of 1824, the ugulyats of the vilyuysky district consisted of 269 men and had 133 deer. We can assume that the total population was more than five hundred people. Among them were mentioned not only "wandering”, i.e. nomadic, but also "settled" - partially transferred to cattle breeding. Thus, according to historical and ethnographic sources, the present Yugyulat nasleg was formed from several genera, mainly both Tungus and Yakut. As a result of mass migration in the XVII-XVIII centuries, srednelenskih Yakuts occur assimilative processes, ie, mixing nomads-reindeer herders with settled pastoralists Yakuts.

Алексеева, С. А.

Югюлятцы Вилюйского улуса Якутии: проблемы этногенеза и этнической истории / Алексеева А.С., Долгунова К. Ю. ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, МБОУ "Югюлятская СОШ им. И. В. Яковлева" // Народы и культуры Северной Азии в контексте научного наследия Г. М. Василевич : сборник научных статей / ответственный редактор Л. И. Миссонова ; редакционная коллегия: А. Н. Варламов, Н. И. Данилова, Е. Г. Маклашова [и др.] ; рецензенты: Т. В. Аргунова, Т. Г. Басангова, В. Н. Давыдов ; ответственный за выпуск М. П. Дьяконова. - Якутск : ИГИиПМНС СО РАН, 2020. - С. 111-116. - DOI: 10.25693/Vasilevich.2020.018

DOI: 10.25693/Vasilevich.2020.018