Количество страниц: 12 с.

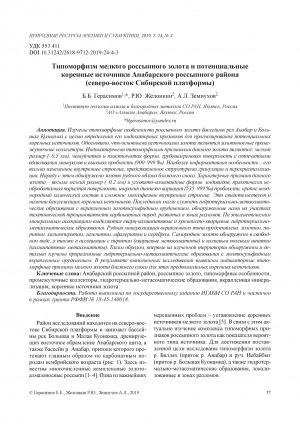

Герасимов, Б. Б. Типоморфизм мелкого россыпного золота и потенциальные коренные источники Анабарского россыпного района (северо-восток Сибирской платформы) / Б. Б. Герасимов, Р. Ю. Желонкин, А. Л. Земнухов // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. - 2019. - N 4, Т. 24. - С. 37-48

DOI: 10.31242/2618-9712-2019-24-4-3

Количество страниц: 6 с.

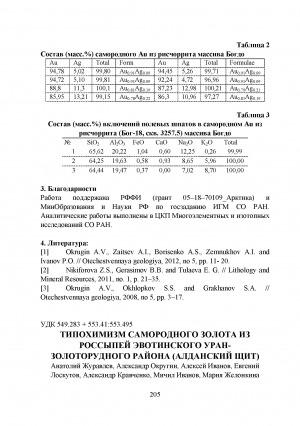

Типохимизм самородного золота из россыпей Эвотинского уран-золоторудного района (Алданский щит) / Анатолий Журавлев, Александр Округин, Алексей Иванов, Евгений Лоскутов, Александр Кравченко, Мичил Иванов, Мария Желонкина // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России : материалы X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 08–10 апреля 2020. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2020. – С. 205-209.

Количество страниц: 7 с.

Кужугет, С. В. Типы ареалов наземных полужесткокрылых (Heteroptera) фауны Тувы / С. В. Кужугет, Н. Н. Винокуров // Евразиатский энтомологический журнал. – 2018, Т. 17, N 2. – С. 103-109

DOI: 10.15298/euroasentj.17.2.05

Количество страниц: 8 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Вопросы перевода,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Вопросы перевода,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание. Филология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

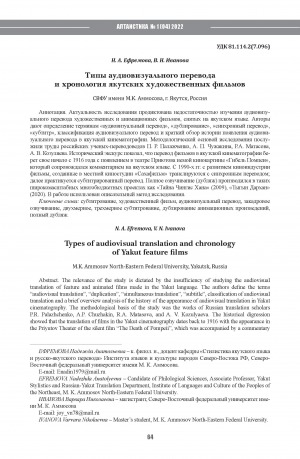

Ефремов, Н. А. Типы аудиовизуального перевода и хронология якутских художественных фильмов / Н. А. Ефремова, В. Н. Иванова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Алтаистика". - 2022, N 1 (04). - С. 64-71.

Количество страниц: 12 с.

Андросова, Д. Н. Типы прорастания семян растений Центральной Якутии / Д. Н. Андросова // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. - 2019. - N 2, Т. 24. - С. 83-94. — DOI: 10.31242/2618-9712-2019-24-2-8.

DOI: 10.31242/2618-9712-2019-24-2-8

Количество страниц: 8 с.

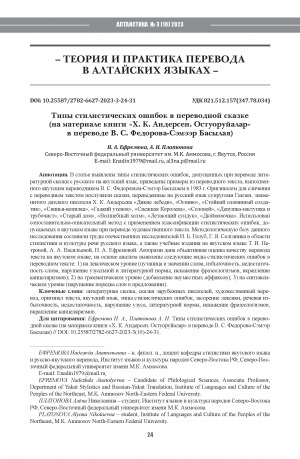

Ефремова, Н. А. Типы стилистических ошибок в переводной сказке (на материале книги "Х. К. Андерсен. Остуоруйалар" в переводе В. С. Федорова-Сэмээр Басылая) / Н. А. Ефремова, А. Н. Платонова ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Алтаистика". - 2023. - N 3 (31). - C. 24-31. - DOI: 10.25587/2782-6627-2023-3-24-31

DOI: 10.25587/2782-6627-2023-3-24-31

Types, models and the goal of intercultural education

Количество страниц: 7 с.

Корякина, А. А. Типы, модели и цель межкультурного образования / А. А. Корякина ; ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова" // Мир науки. Педагогика и психология.- 2018. - Т. 6, N 1. - C. 1.

Количество страниц: 4 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство.

Токсическая диспепсия телят / А. И. Васильева, Т. А. Платонов, Н. В. Кузьмина [и др.] // Проблемы ветеринарии Республики Саха (Якутия) : сборник материалов научно-методической конференции факультета ветеринарной медицины, посвященной 65-летию высшего аграрного образования Республики Саха (Якутия), Якутск, 20 апреля 2021 г. / под редакцией М. Н. Сидорова. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. - С. 19-21

Количество страниц: 8 с.

Боякова, С. И. Томпонская культбаза / С. И. Боякова, доктор исторических наук, ИГИ АН РС (Я) // Томпонский улус (район): история, культура, фольклор. – Якутск : Бичик, 2007. – С. 81-87.

Количество страниц: 2 с.

Марков, В. В. Тонкая структура 11-летнего цикла по флуктуациям космических лучей / В. В. Марков, В. И. Козлов // Солнечно-земная физика = Solar-Terrestrial Physics. – 2005. – Вып. 8 (121) : Труды Международной конференции "Солнечно-земная физика". – С. 62-63.