Количество страниц: 4 с.

- Общественные науки. Образование > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга > Профессиональное и среднее специальное образование,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга > Профессиональное и среднее специальное образование.

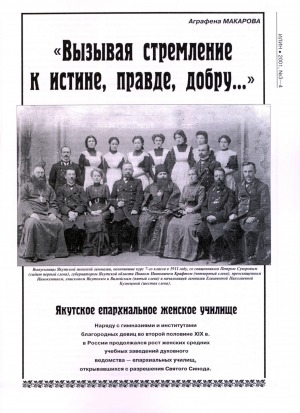

Макарова, А. "Вызывая стремление к истине, правде, добру..." : Якутское епархиальное женское училище / Аграфена Макарова, аспирантка кафедры истории России ИФ ЯГУ // Илин. — 2001. — N 3-4 (26-27). — С. 23-26.

Количество страниц: 12 с.

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Литература. Литературоведение > Прочие литературные жанры,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Литература. Литературоведение > Теория литературы. Изучение литературы. Литературная техника > Художественная литература на отдельных языках > Якутская (саха) литература,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Литература. Литературоведение.

Карманова (Ноева), С. Е. "Город на костях": апокалиптические образы и мотивы Якутска в аспекте городского текста = Yakutsk as existential threshold in Yakut prose of the XX century / С. Е. Карманова (Ноева) // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2020. — N 2 (31). — С. 122-133

DOI: 10.25693/SVGV.2020.31.2.015

Количество страниц: 4 с.

Ноева, С. Е. "Город на краю": апокалиптические мотивы в якутском городском тексте / С. Е. Ноева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2019. – Т. 12, N 7. – С. 67-70. – DOI: 10.30853/filnauki.2019.7.14.

DOI: 10.30853/filnauki.2019.7.14

Количество страниц: 2 с.

- Общественные науки. Образование > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга > Общеобразовательная школа. Дошкольные учреждения,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга > Общеобразовательная школа. Дошкольные учреждения,

- ШКОЛА > Педагогу > Отдельные направления воспитания школьников > Профориентация.

Уваровская, С. П. "Деловой завтрак" как форма организации ранней профессиональной ориентации обучающихся / С. П. Уваровская ; МБОУ "Намская улусная гимназия им. Н. С. Охлопкова" // Народное образование Якутии. - 2023. - N 3 (128). - С. 85-86.

Количество страниц: 8 с.

Historical sources proposed for publication from the funds of the Russian Historical Archive of Ancient Acts characterize the stay of Bishop Innokentiy (Nerunovich) in Yakutsk order, who became the first diocesan bishop to visit Yakutsk district. The documents testify to both the administrative and missionary activities of the bishop, including his appeals to the local authorities on the persecution of the shahs and provision of privileges for exemption from yasachnoy service issued by the imperial decree, for those who accepted Orthodox Christianity XVIII century as the initial stage of incorporation of the Yakut society in the Russian statehood, an element of which was the Christianization of the local population.

"Для призывания к познанию православного восточной греческой исповедания верыһ: о визите епископа Иннокентия (Неруновича) в Якутский уезд / И. И. Юрганова // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. – 2019. – Т. 28. – С. 90-97. – DOI: 10.26516/2222-9124.2018.25.59. – DOI: 10.26516/2222-9124.2019.28.90.

DOI: 10.26516/2222-9124.2019.28.90

Количество страниц: 4 с.

- Общественные науки. Образование > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга > Организация воспитания и образования. Школоведение,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга > Организация воспитания и образования. Школоведение.

Новгородова, Д. Н. "Дневник здоровья" как средство формирования здоровьесберегающих компетенций учащихся / Д. Н. Новгородова // Образование: пути решения актуальных проблем : сборник научно-методических статей педагогов, участников республиканских Педагогических чтений работников образовательных организаций (учреждений) / Таттинский лицей им. А. Е. Мординова ; составитель, научный редактор С. И. Огоюкина ; ответственный редактор И. А. Сивцева ; [вступительные статьи: И. А. Сивцева, О. М. Слепцова]. - Якутск : ИЦ НБ РС (Я), 2024. - С. 201-204

Количество страниц: 8 с.

Васильев, В. Е. "Дошаманские" культы у тюркских этносов: к проблеме генезиса шаманства на примере народа саха / В. Е. Васильев ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН // Этнокультурные взаимодействия в Евразии: пространственные и исторические конфигурации : материалы Международной научной конференции (25-27 ноября 2012 года) - Барнаул: АлтГПА, 2012. – С. 46-52.

Количество страниц: 4 с.

Оглезнева, Т. Н. "Жителям тамошнего края представить способ к обучению..." (Народное образование в Якутии XIX - начала XX веков) / Татьяна Оглезнева // Илин. – 2000. – N 2 (21). – С. 33-36.

Количество страниц: 6 с.

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Литература. Литературоведение > Теория литературы. Изучение литературы. Литературная техника > Художественная литература на отдельных языках > Якутская (саха) литература,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Литература. Литературоведение.

The issues of the history of Yakut literature through the analysis of Professor N. N. Toburokov "Sacred word of N. N. Toburokov" monography are lightened. In the monography’s analysis attitude towards creation of A. E. Kulakovsky, P. A. Oyunsky and development of the modern Yakut poetry are reflected.

Филиппов, Г. Г. "Заветное слово" Н. Н. Тобурокова="Sacred Word" of N. N. Toburokov / Г. Г. Филиппов // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. – 2013. – Т. 10, N 5. – C. 106-111.

Количество страниц: 10 с.

- 1. Трофимова Светлана Менкеновна. "Тофаларско-русский словарь" В. И. Рассадина

- 2. Харабаева Виктория Ивановна. Выражение персональности в сложноподчиненном предложении якутского языка (в сопоставлении с тюркскими языками Южной Сибири) = Expression of personality in the complex sentence of the Yakut language (in comparison with the Turkic languages of Southern Siberia)

- 3. Петров Пантелеймон Пантелеймонович. М. С. Иванов-Багдарыын Сюлбэ: 08.11.1928-25.03.2017. [ветеран педагогического труда, фольклорист, публицист]

- 4. Мыреева Анастасия Никитична. Вклад в якутское литературоведение

- 5. Слепцов Петр Алексеевич, Васильева Надежда Матвеевна. Рецензия на второе издание "Сурук-бичик. Оҕо ааҕар кинигэтиниин" С. А. Новгородова

- 6. Дьячковский Федор Николаевич. Всероссийская научная конференция "Письменность в контексте цивилизационной парадигмы"

- 7. Бурцева Жанна Валерьевна. Поэтика "женского текста": гендерные аспекты (на материале творчества Ариадны Борисовой) = Poetics of the "female text": gender aspects (based on the work of Ariadna Borisova)

- 8. Бурцев Анатолий Алексеевич. Автобиографический роман А. Сыромятниковой "Родные просторы" как текст индивидуальной "памяти" = А. Syromyatnikova’s autobiographical novel "Native open spaces" as a text of the individual "memory"

- 9. Готовцева Лина Митрофановна. Классификация фразеологических единиц якутского языка (лексико-грамматический подход) = Lexical and grammatical characteristics of phraseological units of the Yakut language

- 10. Жукова Людмила Николаевна. Древнекитайский и юкагирский мифы о сотворении человека: сюжетное и структурное сходство = The ancient Chinese and the Yukagir myth of the creation of man: plot and structural similarities

- 11. Иванов Спиридон Алексеевич. Термины определения стран света в якутском языке = Terms of the definition of the countries of the world in the Yakut language

- 12. Винокурова Декабрина Михайловна, Старостина Сардана Александровна. Общежитие - мой дом: мнение студентов СВФУ = The dormitory is my home: NEFU students’ opinion

- 13. Ермолаев Терентий Степанович. Северный моногород: контуры исследования = The Northern monocity: the outlines of the research

- 14. Никитина Саргылана Егоровна. А. Е. Кулаковский о землеустройстве и землепользовании в Якутской области в начале ХХ века = A. E. Kulakovsky on land management and land use in the Yakut region at the beginning of the XX century

- 15. Винокурова Людмила Егоровна. Г. С. Ефимов - один из первых руководителей автономной Якутии (1920-1922 гг.) = G. S. Efimov is one of the famous leader of autonomous Yakutia (1920‒1922)

- 16. Васильев Валерий Егорович. Истоки тенгрианства: от культа гор до культа Неба = Origins of Tengrianism: from the cult of mountains to the cult of Heaven

- 17. Ушницкий Василий Васильевич. Хоролоры Якутии: история вопроса (анализ и новейшие интерпретации) = Khorolors of Yakutia: History of the issue (analysis from Earliest Times)

- 18. Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2017, №2 (19)

The article refl ects the results of the study of architectonics and poetics of the book of poems of the Yakutia national poet Sem. P. Danilov. "Sergeleheh kemus ardakh" ("Golden rains of Sergelyakh"), which is presented as a full-fl edged author's, "primary", polythematical, multi-component, monosubject book of poems. It is systemic and holistic, contextual character and defi nes the lyrical system of the author as an independent art education. It is also established that this edition is the most complete "fi nal" projection of the lyric system of Sem. Danilov. The interaction of various genre beginnings in the publication (elegies, poems-dedications, poems) creates different semantic nuances in the dynamics of the book, which is based on the development of a single lyrical thought and polygenic thinking of the poet. A significant place in the genre aspect of the book is given the elegiac mode. The prevalence of elegiac experiences in the lyrics of the poet motivates the disclosure of philosophical reasoning didactic nature. The article proposes a classical model for analysis the fi nal book of poems as a special meta-genre applied to the poetry of Sem. Danilov. The analyzed edition is a vivid example of a sample the fi nal book of poems in the Yakut literature, distinguished by a general collision, unity of the motive complex, systemic and hierarchical components.

Ефремова, Е. М. "Золотые дожди Сергеляха" Сем. П. Данилова: итоговая книга стихов (жанрово-архитектонические особенности) / Е. М. Ефремова ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Северо-Восточныйгуманитарный вестник. - 2017, N 2 (19). - С. 108-117.