Количество страниц: 12 с.

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Русский язык,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Другие языки,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Дмитриева, Е. Н. Трудные вопросы изучения морфемики в билингвальной школе / Е. Н. Дмитриева, М. Н. Лукина // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Педагогика. Психология. Философия". – 2021. – N 3 (23). – C. 10-20.

Количество страниц: 4 с.

- Общественные науки. Образование > Демография. Статистика. Социология,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Патология. Клиническая медицина > Психиатрия,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Демография. Статистика. Социология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Патология. Клиническая медицина > Психиатрия.

Трудовая терапия как метод реабилитации наркозависимых на примере ОО "Алмаз" / Г. П. Агеев, Т. П. Егорова, С. С. Иванов [и др.] // Академический вестник Якутской государственной сельскохозяйственной академии. – 2021. – N 7 (24). – С. 27-31.

Количество страниц: 10 с.

The article discusses the problems of migration of the international labor on the example of the Republic of Sakha (Yakutia). Positive and negative assessments are considered on assisting migrants in finding work, learning the Russian language, providing legal, medical and other services with a view to their quickest integration into the host society. The author notes that institutional and mentally designed public fears represent a serious obstacle to the formation of a new migration policy, modem approaches to managing mass movements, temporary or permanent diasporas. It is emphasized that the newest migration processes and the real and latent economic, social and ethno-cultural strains, contradictions and / or conflicts in society require a systematic solution.

Игнатьева, В. Б. Трудовые мигранты в Якутии: интеграция versus эксклюзив? : итоги социологического исследования и ожидания принимающего общества // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2017. — N 4 (21). — С. 86-95.

Количество страниц: 10 с.

- Коркина Евдокия Иннокентьевна > Литература о жизни и деятельности,

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Лексикология,

- Саха тыла/Якутский язык > Исследования якутского языка. Языковеды,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Исследования якутского языка. Языковеды,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Лексикология,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

In the article on the material of the monograph by E.I. Korkina, “the North-Eastern dialect area of the Yakut language” [1992], which deals with the lexical features of the Kolyma, Indigirka, Oymyakon, Sakkyryrsky and UstYana dialects of the Yakut language. An etymological, lexical-semantic analysis of the dialect is carried out using of etymological data, the paradigmatic relationship describes between dialect and literary words. An attempt was made to prove that the work of E.I. Korkina is a unique material not only for dialectology but also for the etymology and the historical vocabulary of the Yakut language. It recorded a signifi cant number of dialect words that are unknown in the literary language, imaginative and expressive words, archaisms and borrowed words. The book can be useful for modern terminology, lexicography of the Yakut language. The works of E.I. Korkina in theoretical validity, depth of material and the dimensions of the multidimensional consideration are a model for contemporary linguistic researchers. They are distinguished by the wealth of material, sequence of presentation, novelty of methods, originality and at the same time simple and easy to understand, making a signifi cant contribution to the development of the Yakut lexicology and lexicography, and provide guidance for further scientifi c research.

Николаева, А. М. Труды профессора Е. И. Коркиной как ориентир для дальнейших научных изысканий по лексикологии якутского языка / А. М. Николаева // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2017. — N 4 (21). — С. 102-110.

Ответственность: Колпакова Татьяна Анатольевна (Научный консультант), Краснов Владимир Александрович (Научный консультант), Копылова Инна Федоровна (Оппонент), Петренко Татьяна Игоревна (Оппонент), Левин Арнольд Вольфович (Оппонент)

Издательство: [б. и.]

Год выпуска: 2011

Количество страниц: 48 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Патология. Клиническая медицина > Фтизиатрия,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Патология. Клиническая медицина > Пульмонология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Патология. Клиническая медицина > Пульмонология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Патология. Клиническая медицина > Фтизиатрия.

Винокуров, И. И. Туберкулемы легких в условиях региона Крайнего Севера на примере Якутии : (патогенез, морфология, клиника, лечение) : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук : 14.01.16 : 14.01.17 / Винокуров Иннокентий Иннокентьевич ; научные консультанты: Т. А. Колпакова, В. А. Краснов ; официальные оппоненты: И. Ф. Копылова, Т. И. Петренко ; Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза, Научно-практический центр "Фтизиатрия" Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия). - Новосибирск : [б. и.], 2011. - 47 с.

Количество страниц: 4 с.

Ушницкий, В. В. Туматский компонент в этногенезе саха: археологические, фольклорные и письменные свидетельства / В. В. Ушницкий // Известия лаборатории древних технологий. — 2015. — N 2 (15). — С. 75-78.

Количество страниц: 4 с.

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Тюркские языки,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- КНИГАКАН > Языкознание. Лингвистика. Художественная литература. Литературоведение.

Кузьмина, А. А. Тунгусо-маньчжурские заимствования: фоносемантическая интерпретация / Р. П. Кузьмина ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Научный электронный журнал Меридиан. - 2016. - N 2 (2). - C. 13-17.

Ответственность: Заксор Любовь Жоржевна (Автор обозрения, рецензии)

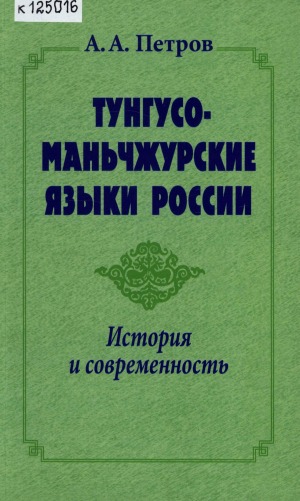

Издательство: Наука

Год выпуска: 2019

Количество страниц: 132 с.

- Эвенкийский язык > Общие сведения о языке,

- Петров Александр Александрович,

- Учимся говорить на языках народов Севера > За сохранение языков народов Севера Якутии,

- Языки народов Якутии > Эвенкийский язык > Общие сведения о языке,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Другие языки,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Тюркские языки,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Языкознание,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Языкознание.

Петров, А. А. Тунгусо-маньчжурские языки России : [история и современность : монография] / А. А. Петров. – Москва : Наука, 2019. – 125, [2] с.

Количество страниц: 9 с.

The article is devoted to the movement of the Tungus – Manchu ethnic communities in the process of development of the huge area of the North-Eastern Siberia, the Far East and Sakhalin. On the basis of new archival data the author reveals the complex migratory processes Evenks of Central Yakutia in the late XIX - early XX century.

Миссонова, Л. И. Тунгусоманьчжурское "движение" в процессе освоения пространства Дальнего Востока / Л. И. Миссонова // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2015. — N 4 (13). — С. 18-26.

Количество страниц: 8 с.

Исаев, А. П. Тундряная куропатка (Lagopus mutus) Центрального Верхоянья / А. П. Исаев, З. З. Борисов // Зоологический журнал. – 2008. – Т. 87, N 9. – С. 1077-1083.